SSH通信vol.12のPDFファイルはこちらをクリック

SSH通信vol.11のPDFファイルはこちらをクリック

SSH通信vol.10のPDFファイルはこちらをクリック

SSH通信vol.9のPDFファイルはこちらをクリック

SSH通信vol.8のPDFファイルはこちらをクリック

SSH通信vol.7のPDFファイルはこちらをクリック

SSH通信vol.6のPDFファイルはこちらをクリック

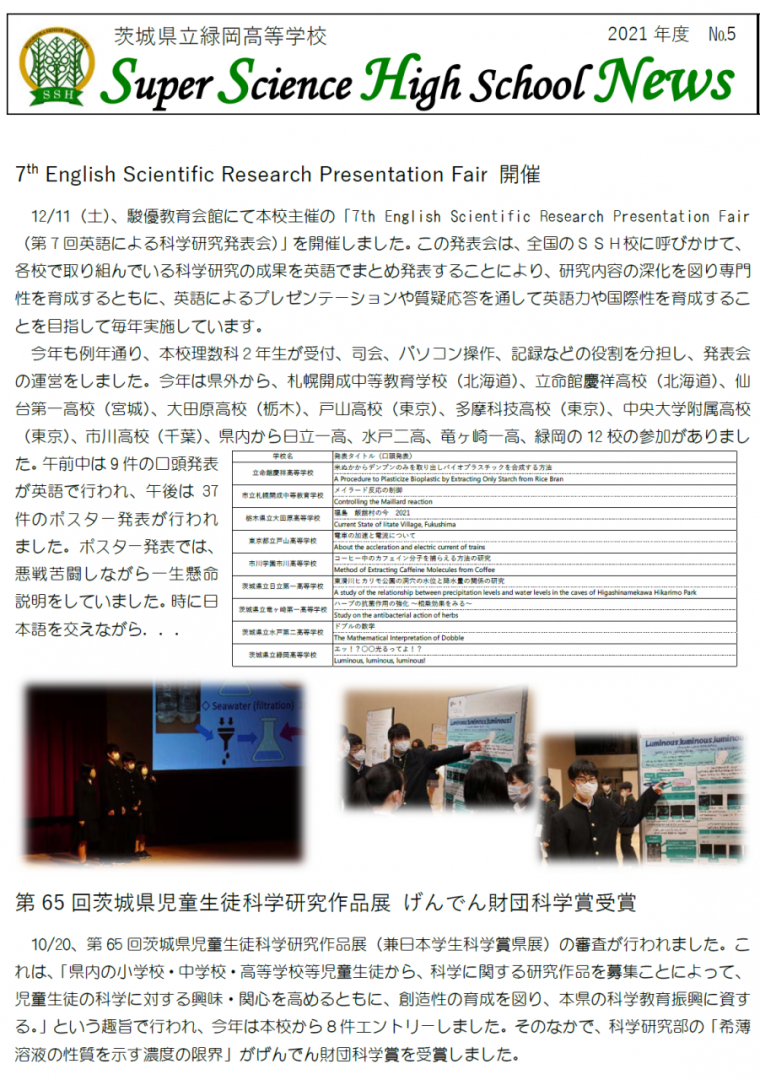

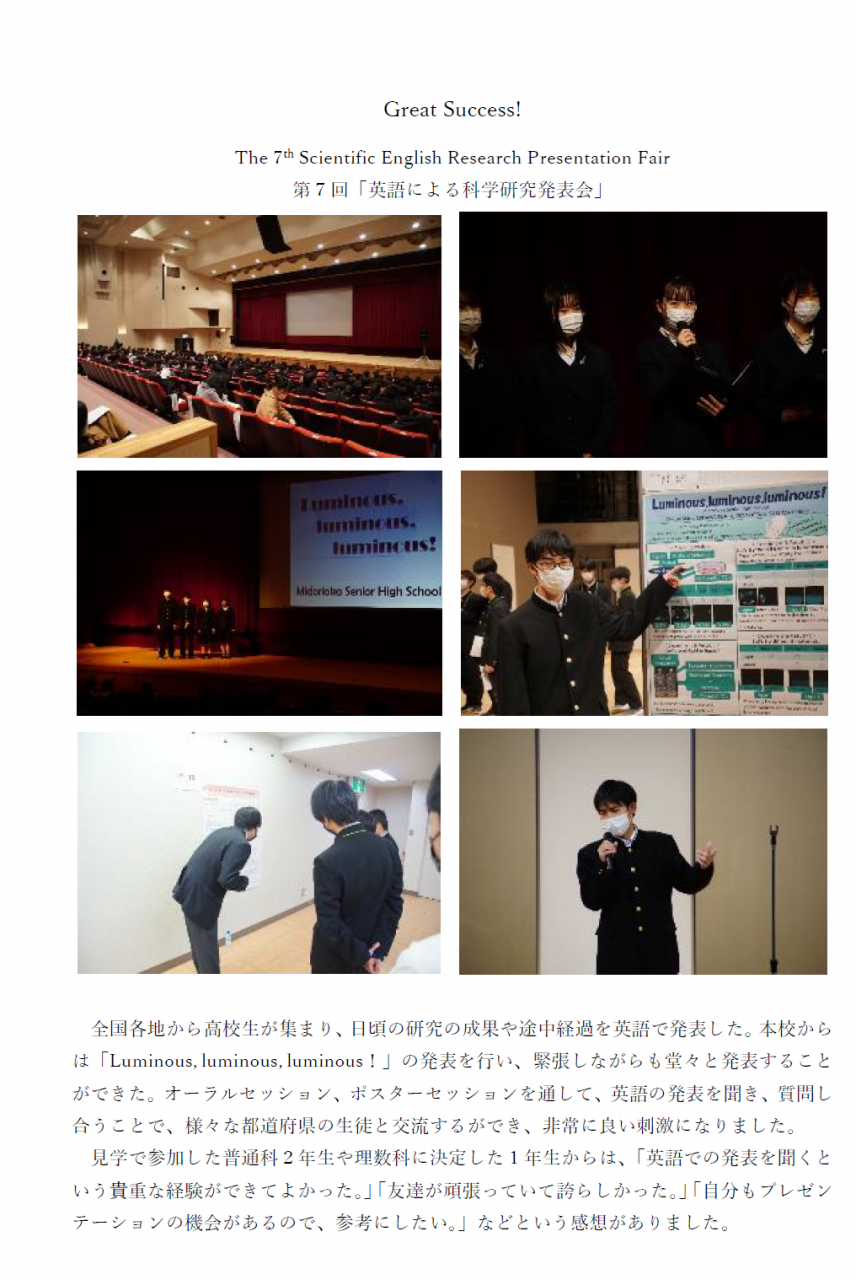

SSH通信vol.5のPDFファイルはこちらをクリック

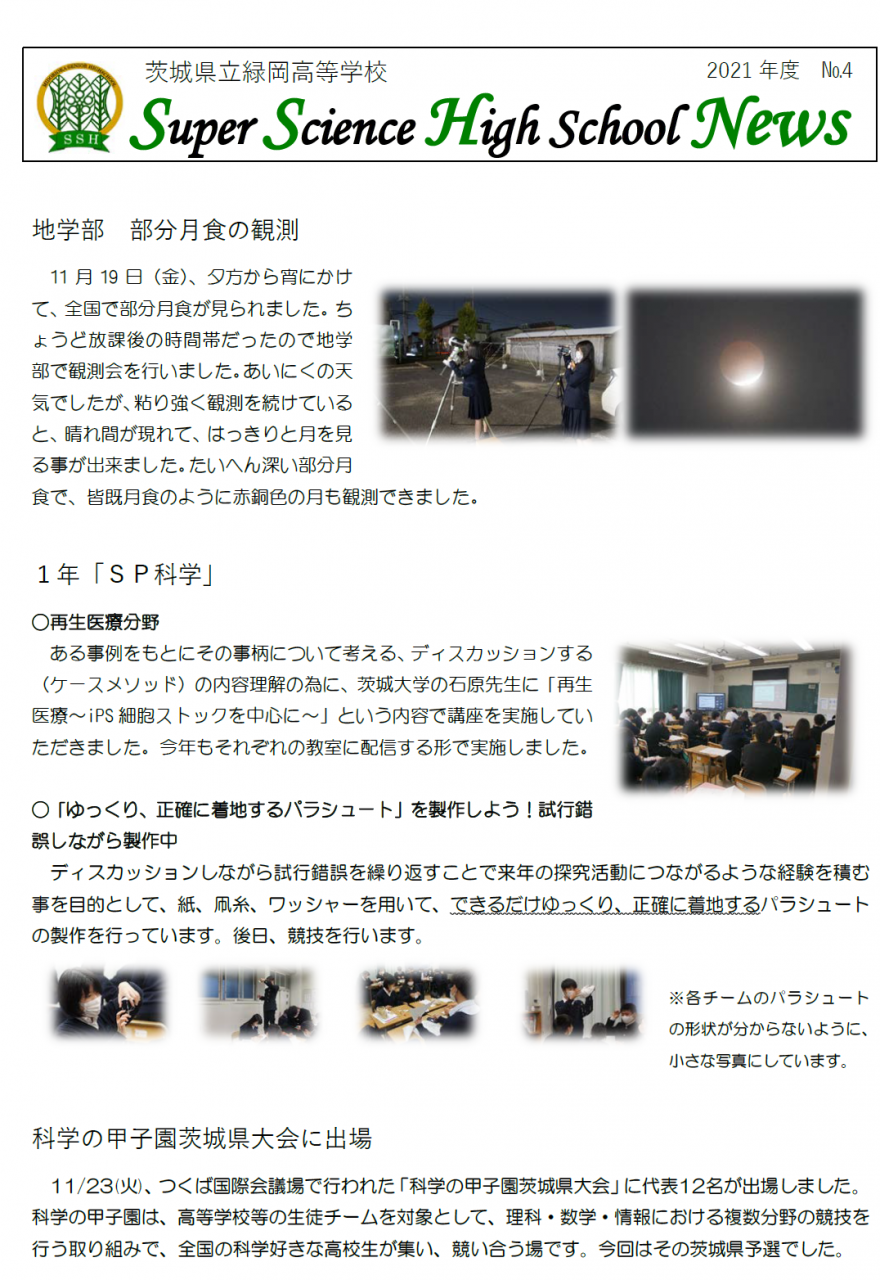

SSH通信vol.4のPDFファイルはこちらをクリック

SSH通信vol.3のPDFファイルはこちらをクリック

SSH通信vol.2のPDFファイルはこちらをクリック

SSH通信vol.1のPDFファイルはこちらをクリック

東京大学で開催された「日本育種学会 第145回講演会・第74回総会」に参加しました。高校生向けのレクチャーコーナーを受講したり、ポスター発表を見たりするなど、学会や大学の様子を知る良い機会になりました。

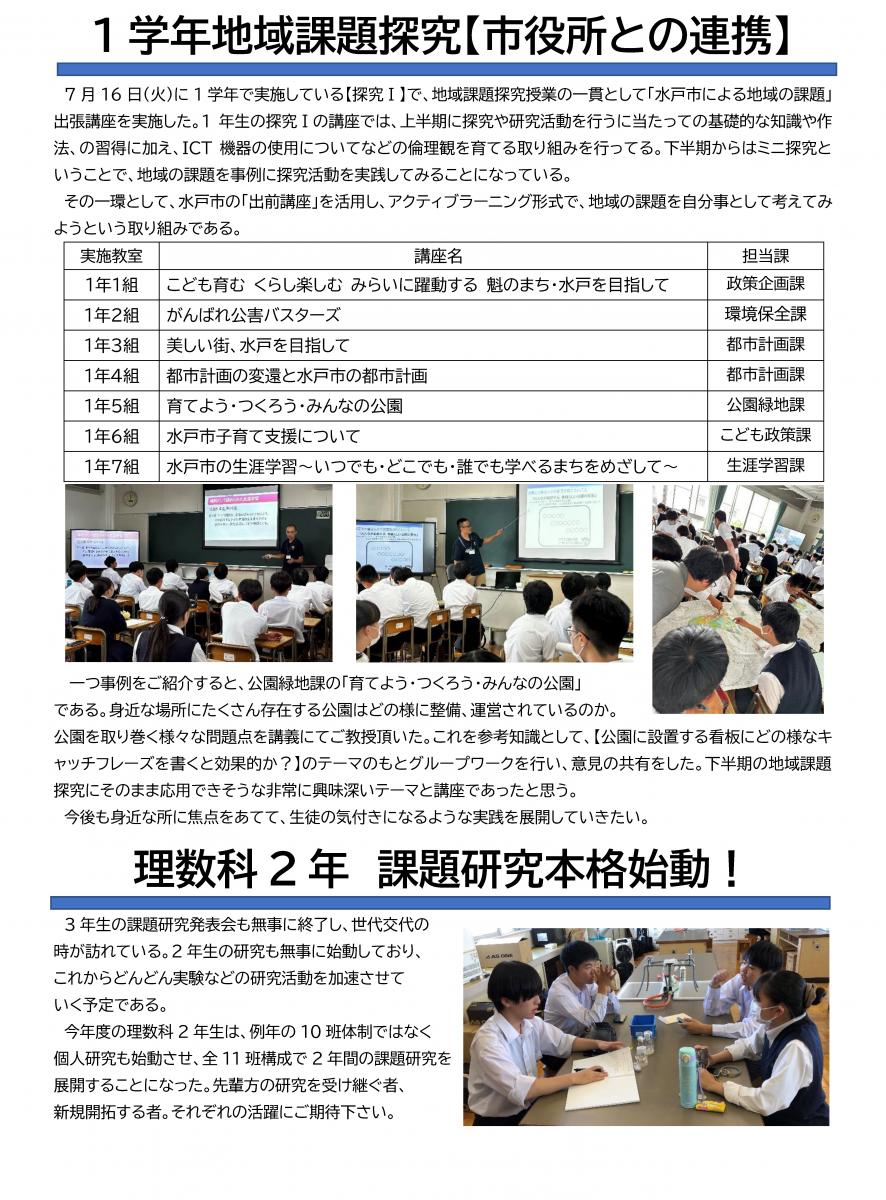

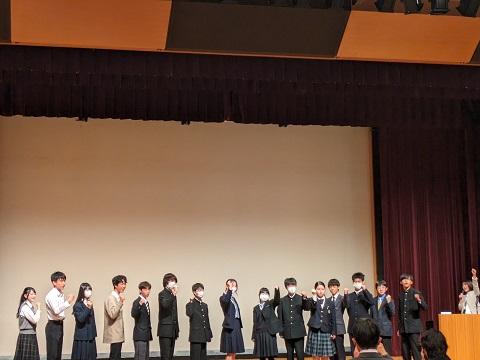

2月23日(金)に行われた「2023年度 SDGsQUEST みらい甲子園 茨城県大会 ファイナルセレモニー」に1次選考を通過した、「ひたちなか海浜鉄道スタンプラリー企画運営グループ」の代表者6名が参加しました。提出したアイデアは、総合的な探究の時間「SP科学」で発案したものを、有志で企画し、実現を目指して活動を続けているものになります。最終選考の結果、惜しくも受賞はなりませんでしたが、セレモニーに参加した多くの学校との交流を経て、充実した時間を過ごしました。

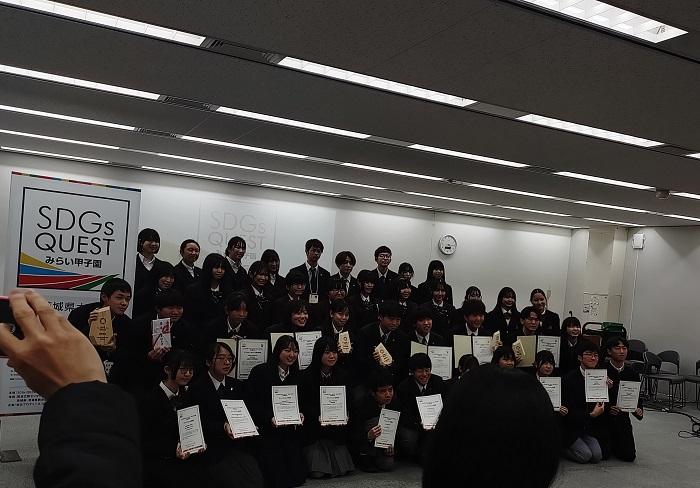

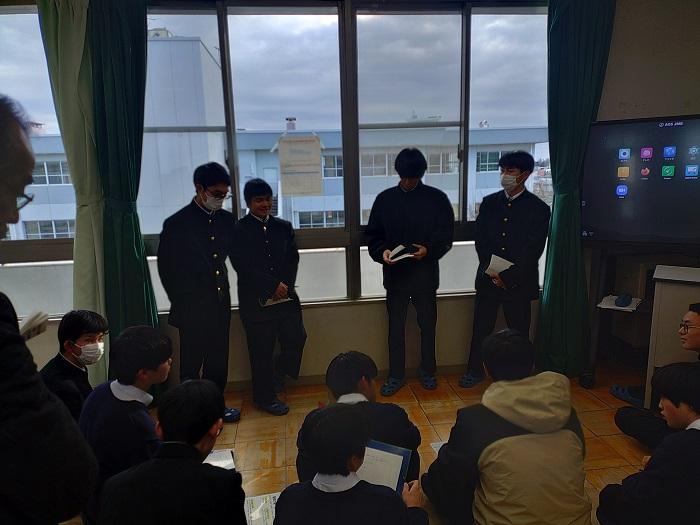

2月2日(金)6時間目の「SP科学」の時間に、地域課題探究の全体発表を行いました。各クラスを前半後半に分けて、ポスター形式での発表でした。初めての探究課題にどの班も試行錯誤を繰り返し、魅力あるポスターを仕上げることが出来ていました。この発表での改善点は今後の探究活動に活かしてもらいたいと思います。

地域の課題解決や自分の夢実現に向けたアントレプレナーシップ(起業家精神)を育成することを目的として、令和元年度から開催されている中高校生によるビジネスプランのプレゼンテーション大会「IBARAKIドリーム★パスAWARD」が1月24日、県庁で開かれ、生物部1年生と水戸農業高等学校の合同チームが銅賞を受賞しました。

詳細は、IBARAKIドリーム・パスのサイト(こちらをクリック)をご覧ください。

環境再生保全機構主催の高校生企業環境研修に参加しました。1月20日(土)に笠間市にある協栄産業株式会社東日本FtoPファクトリーを視察し、ペットボトルリサイクルの現状と課題、PETボトルからPETボトルを作る「ボトル to ボトル」を実現したケミカルリサイクル技術について学んできました。

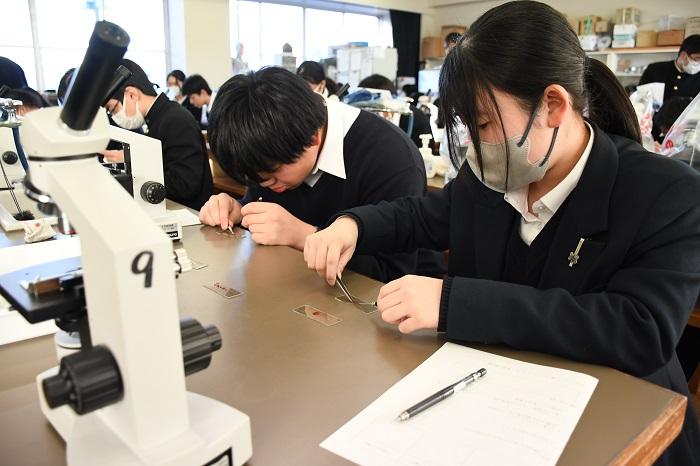

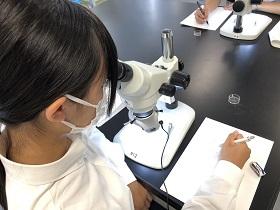

1月12日(金)、1年生理数科決定者対象の基礎実験講座「生物」が開かれました。生物基礎で学習した遺伝子発現や顕微鏡の使い方を復習しながらアカムシを用いた唾腺染色体プレパラートの作製を行いました。

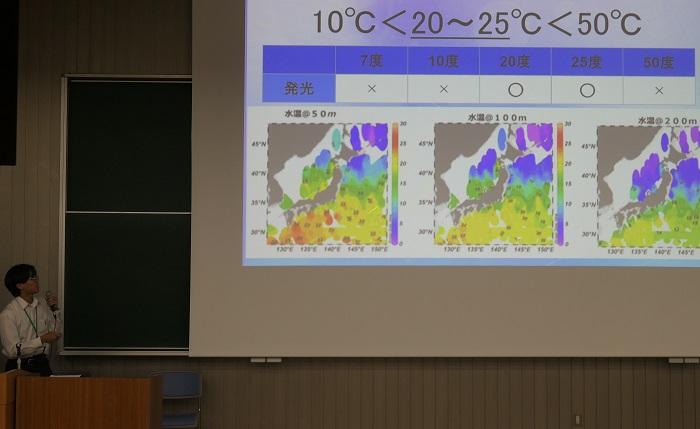

1月6日(土)、茨城大学で開催された第14回高校生の科学研究発表会に本校から2つの班が参加し、口頭発表の部で発表を行いました。口頭発表に加え、ポスター発表も行われた本発表会で多くの研究を見ることができ、よい刺激を受けることができました。

【発表演題】

◇プラナリアの交替性転向反応に関する研究

◇海洋性発光バクテリアの発光強度についての研究 ~電力削減に向けて~

12月2日(土)土浦第三高等学校において令和5年度茨城県高文連自然科学部研究発表会が行われました。生物部は口頭発表で生物部門の優秀賞、ポスター部門での最優秀賞を受賞し、来夏に岐阜県で行われます、第48回全国高等学校総合文化祭「ぎふ総文」出場することが決まりました。

12月1日(金)、理数科決定者を対象とした基礎実験講座「化学」が開かれました。講座では、溶質を変えた濃度の調整やガラス管からパスツールピペットを製作しました。化学で使われる基本的な操作方法を学び、課題研究などで生かしていきます。

12月17日にTKPガーデンシティPREMIUM秋葉原にて、第9回全国ユース環境活動発表大会 関東地区大会が開催されました。今年初めて、本校の生物部1年生チームが予選を通過し、出場することができました。結果は、優秀賞を受賞することができました。

残念ながら、全国大会への出場は叶いませんでしたが、出場校のレベルの高い発表を見ることができて、来年はより成長した姿を見せてくれると思います。

11/23(木)つくば国際会議場にて、第13回科学の甲子園茨城県大会が開催され、理数科選抜チームが第2位・県議会議長賞を授賞しました。

12/13(水)つくばエキスポセンターにて、表彰式が行われました。

令和5年度IBARAKIドリーム・パスの中間発表会が開催されました。

本校からは2チームが戦略チームとして選ばれており、それぞれの研究経過を発表しました。来る1月24日(水)には、最終成果発表会となる「第5回プレゼンテーション大会」が茨城県庁で開催されます。皆さん頑張ってください。

盲学校との第1回交流会を実施しました。この交流会は本校SSHの取組を周囲の学校に広げる事業のひとつで、今年で3年目となります。第1回目は、アイスブレーキングで盲学校にお邪魔させていただき、フロアバレーを体験させていただきました。

SSHの取組の中で得たICTやSTEAMの知識と経験を生かして本校と盲学校の交流が素晴らしいものになることを期待しています。

11月24日のSP科学は「地域課題探究講演会②」として、JTB水戸支店の中澤俊彦様にお願いし、ツーリズム産業についてご講演頂きました。講演の中には探究の視点が数多く存在し、社会を生きる上で現在学んでいる探究スキルが役立つことを実感したようです。次の週から「地域課題探究」を行うので、その意欲が高まる講演会だったと思います。

日時:令和5年11月23日(木) 9:15から13:00まで

会場:つくば国際会議場

つくば国際会議場にて、第13回科学の甲子園茨城県大会が開催されました。本校は、今年初めて、理数科だけでなく、普通科理系の選抜チームも出場しました。

競技は、筆記試験と実技競技の2つ。筆記試験は、数学・情報・物理・化学・生物・地学の各分野から出題され、6名全員で協力して解きます。実技競技は、段ボールと方眼紙で作ったバネで紙粘土を飛ばし、入った的の得点を競うというものでした。小さく遠い的ほど、点数が高くなっています。

チーム戦のため、お互いに協力し合う場面と、分業して取り組む場面があり、短い時間でしたが、学びの多い経験ができたようです。結果は、後日発表されます。

日時:令和5年10月27日(金) 13:30から15:30まで

会場:本校体育館アリーナ

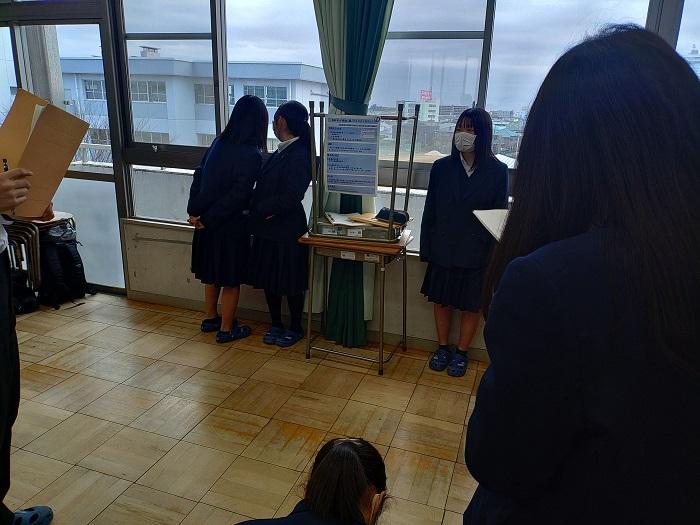

東京大学生産技術研究所より吉永直樹准教授をお招きして本校1年生対象に「最先端科学講演会」が行われました。

はじめに、言語をめぐる学問分野についての紹介がありました。

次に、自然言語処理と計算言語学の概要を説明しました。

後半には、言語生成のための確率的言語モデルを高校生にも分かるよう嚙み砕いて解説し、さらに現在の言語モデルの問題点や技術の盲信への警鐘にも話が及び、内容の濃い有意義な時間となりました。

未習の数学的な知識が必要な内容も多くあり、内容は生徒にとって難しものだったと思います。

しかし、生徒は終始、一生懸命聞いていました。講演終了時に生徒からの質問も複数あり、生徒も興味を持って聞いていました。

SKYSEF2023「21世紀の中高生による国際科学技術フォーラム」が、オンラインで開催され、本校からは科学研究部と生物部の2チームが、ポスター発表で参加しています。日頃の研究の成果を英語で堂々と発表しておりますので、皆様是非ご覧になってください。

動画配信によるポスター発表は、SKYSEF2023の特設ウェブサイトURL (https://sites.google.com/view/skysef2023)で、ご覧いただけます。

9月24日(日)東京海洋大学(品川キャンパス)で開催された日本地球化学会市民講演会に理数科2年生3名が参加しました。

生徒が行っている研究を知ってもらう機会となり、発表に向けて実験を重ね、準備をしていました。初めてということもあって、緊張している中での発表でしたが、自分たちがやってきたことを精一杯伝えようとする姿がありました。

また、持続可能な海洋資源の利用・開発、気候変動の影響に関する研究者による講演会や探究活動を行っている高校の研究発表を聴けたことは、生徒たちにとってとても刺激になりました。

発表演題

「海洋性発光バクテリアの発光強度についての研究 ~電力削減に向けて~」

今年度で5回目となるIBARAKIドリーム・パスは、地域の課題発見・解決に向けた企画立案や実践を通して、起業家精神を奨励し、次世代のリーダーを育成するプログラムとして、茨城県が主催する事業です。今年は、県内の中学校高等学校から244件の応募があり、選考を通過した16チームが戦略チームとして選出されました。

その中に本校から2チームも選ばれたことは大変すばらしいことだと思います。これからの4か月間、プレゼンテーション大会に向けて研究を更に深め、自身のアイデアを発展させていく予定です。

【実践テーマ】

生物部

「醤油粕の廃棄量を減らす微生物の発見」

緑岡・ 水農合同チーム

「移動可能な緑地を作るⅡ ―フルリサイクルの軽量化土壌の完成を目指して―」

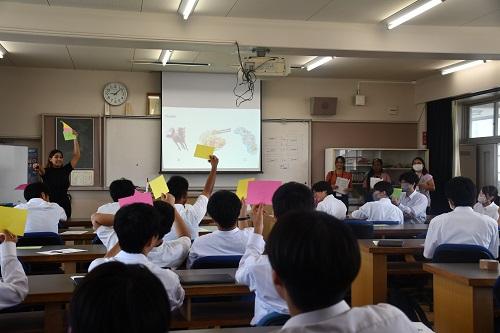

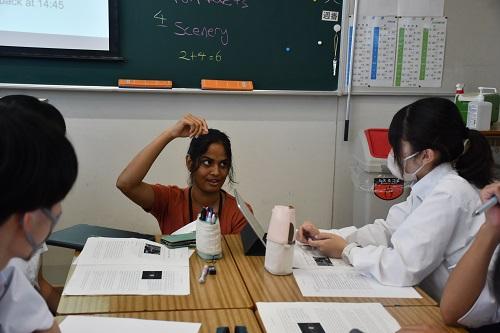

8月22日、23日の2日間、他校のALTの先生を3名招きEnglish Trainingを実施しました。4~6名のグループに分かれ、さまざまなトピックに関して話し合ったりプレゼンテーションを行ったりしました。

1日目は日常的な内容をテーマに活動を行いました。始めはALTの先生と話すことがぎこちない生徒もおりましたが、タスクをこなしていくうちに、自然に会話をすることができました。2日目はグループごとに科学的な内容の英文記事を読み、プレゼンテーションにまとめて発表しました。専門的な言葉も多く簡略化することに戸惑っていましたが、ALTの先生にヒントをもらいながらグループで協力し、分かりやすく説明することができました。

今回の経験を今後のグループワークや発表に活かしていってほしいと思います。

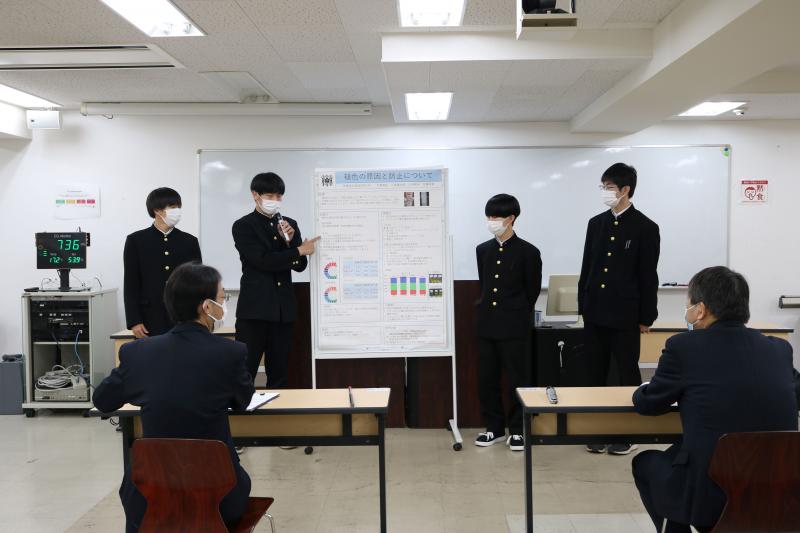

令和5年8月9日(水)~10日(木)、今年も神戸国際展示場で生徒研究発表会が開催され、全国から221校のポスター発表がありました。本校からは「褪色の原因と防止について」というタイトルで理数科3年の3名が参加しました。発表会前日の夜、ポスター発表練習と想定される質疑に対する回答を確認して本番に臨みました。

様々な学校の生徒や先生方に質問されたり助言をいただいたりすることで、自分たちの研究をより深化させることができました。また、他校のポスター発表も見学することで、ポスター発表のノウハウを得ることができ、充実した日々を送ることができたようです。

聾学校との3Dプリンターを介した交流会の最終回です。

聾学校の生徒たちと、データから作品を共に作り上げました。コミュニケーションが広がり、笑顔と創造力が溢れる素晴らしい時間でした。

本年度のテーマは「腰かけ鎌継」。聾学校は見事に組み合わせることができましたが、本校は微妙に合わず…押し込んだら、取れなくなってしまいました。しかし、CADでデータを作ることも、3Dプリンターを使うことも、他校の生徒とものづくりをすることも、すべてが初めての体験で多くの学びのある交流会でした。

2023年8月21日、茨城大学理学部の協力のもと2年生の理数科生徒を対象とした特別講座「サイエンスラボ」を実施しました。

この講座では、物理・化学・生物・地学・数学の5つの分野から、生徒たちが自分の興味のある分野を選んでいます。大学の教授方から、研究について講義をしていただいた後、学生のティーチングアシスタントの指導のもとで、実際に実験やフィールドワークを行い、最新の研究がどのように行われているかを体験しました。

参加した生徒たちは、将来の研究やキャリアに向けて大いに刺激を受けたと思います。

令和5年12月2日(土)駿優教育会館において、第9回「英語による科学研究発表会」を開催します。

第9回「英語による科学研究発表会」開催のお知らせはこちら

第9回「英語による科学研究発表会」申込みについて

発表会へのお申込みは、下記申込みフォームよりお申込みいただくか、開催のお知らせに記載のQRコードよりお申し込みをお願いいたします。

※お申込みは令和5年10月13日(金)までにお願いいたします。

水戸聾学校との第1回交流会を実施しました。この交流会は、聾学校の生徒と一緒に3Dモデルを作製する事業で、今年で3年目となります。本校生徒と聾学校の生徒が、それぞれ別々のパーツを3Dプリンターで作成し、組み合わせるため、コミュニケーションが大切です。初日は「何を作るか」を話し合いました。SSHの取り組みの中で得たICTやSTEAMの知識と経験をフル活用して、素晴らしいものができることを期待しています。

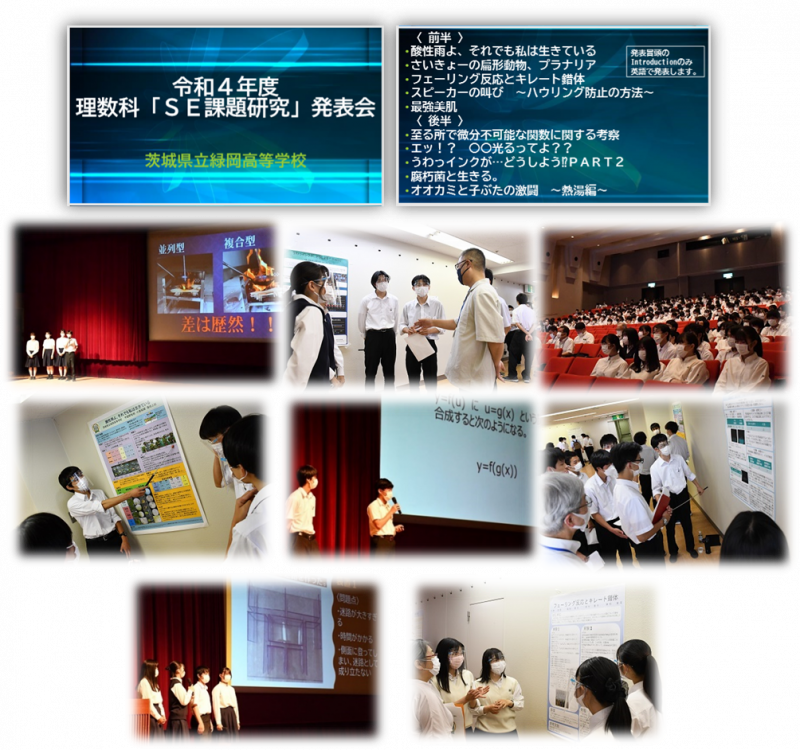

「SE課題研究発表会」を実施しました

日時:令和5年7月26日(水) 9:15から14:30まで

会場:駿優教育会館 午前:大ホール(口頭)、午後:イベントスペース(ポスター)

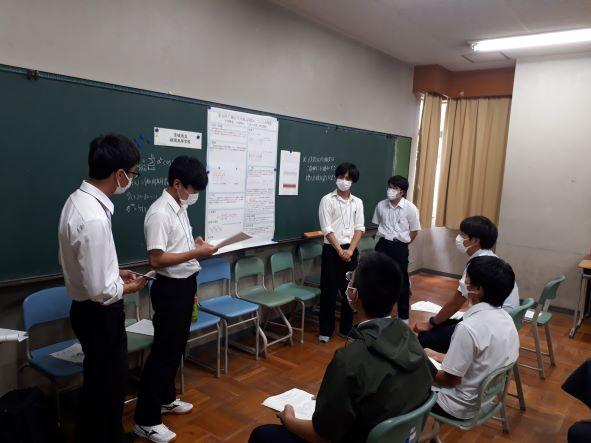

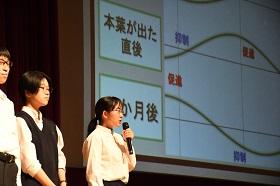

本校3年生理数科の生徒にとって、課題研究の最終発表会となる「SE課題研究発表会」が開催されました。

昨年は新型コロナウイルスの影響により、研究が計画通りに進まず、実験時間の確保も難しい状況でした。しかし、そのような困難の中でも生徒たちは研究に真摯に取り組み、その成果を堂々と発表することができました。ご参観の皆様、ありがとうございました。

運営指導委員の先生方からも、高校生の底力を感じる発表だったと評価していただき、また多くのご助言を頂きました。

発表タイトル(発表の要旨はこちら)

① 速さと摩擦との関係性の考察

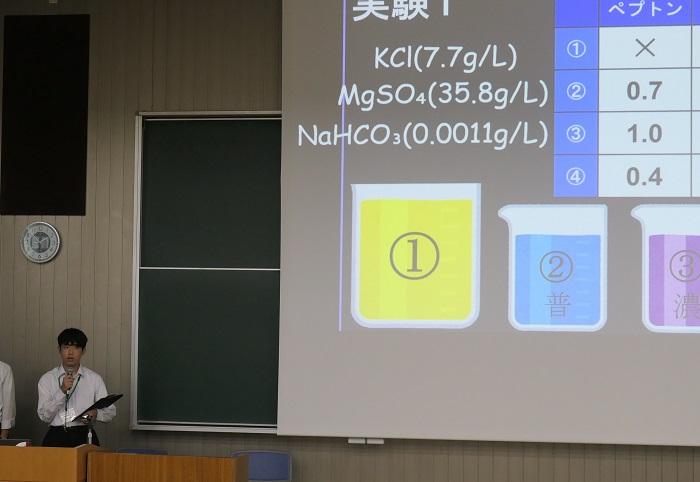

② 海洋微生物分布調査のための基礎研究

③ 竹から生成されるグルコースの測定

④ 植物に聴覚はあるのか!?

⑤ JavaScriptを用いたアプリの開発

⑥ 都道府県の魅力度ランキングから見る茨城県の魅力度的立ち位置とその考察

⑦ 地衣類のふしぎ

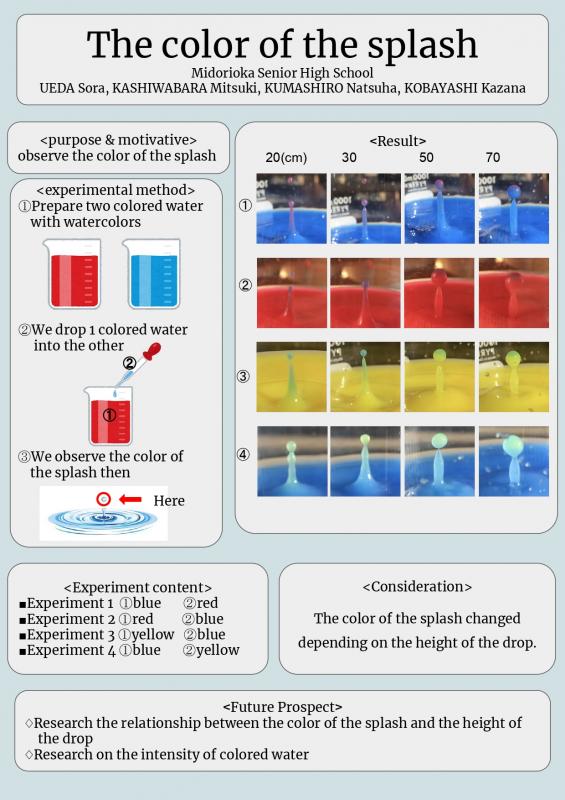

⑧ しぶきの色

⑨ 褪色の原因と防止について

⑩ 海洋性発光バクテリアと植物との共生条件の検討

6月23日(金)SP科学では調べ学習の演習として、茨城の魅力について調べています。本日は生徒1人1人が各自で市町村を定め、その市町村の魅力とPR方法についてまとめ、発表しました。次回の地域課題講演会も含め、地域課題に着目する足がかりとし、今年度後半の地域課題探究に繋げていきたいと考えています。

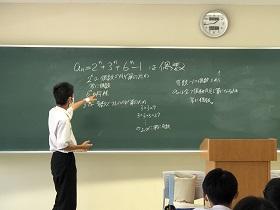

理数科 SE課題研究の様子をのぞいてみました。

3年生は7月26日(水)開催される「SE課題研究」発表会に向けて、研究を進めている班やパワーポイント作成に奮闘している班がありました。

2年生は班編成も終わり、各グループでどのような研究をおこなっていくのか検討している班や研究に取り掛かり始めた班もあるようです。

SSH通信No.1のPDFファイルはこちらをクリック

令和5年7月26日(水)駿優教育会館において、令和5年度茨城県立緑岡高等学校理数科「SE課題研究」発表会を開催します。

「SE課題研究」発表会要項はこちら

「SE課題研究」発表会見学申込みについて

申込みは個人での申込みとなります。見学希望の方は、下記申込みフォームより申込みいただくか、発表会要項に記載のURLまたはQRコードより、お申し込みをお願いいたします。

※申込みは令和5年7月10日(月)までにお願いいたします。

イメージマップ、ブレイン・ストーミング研修を実施

R5.4.28

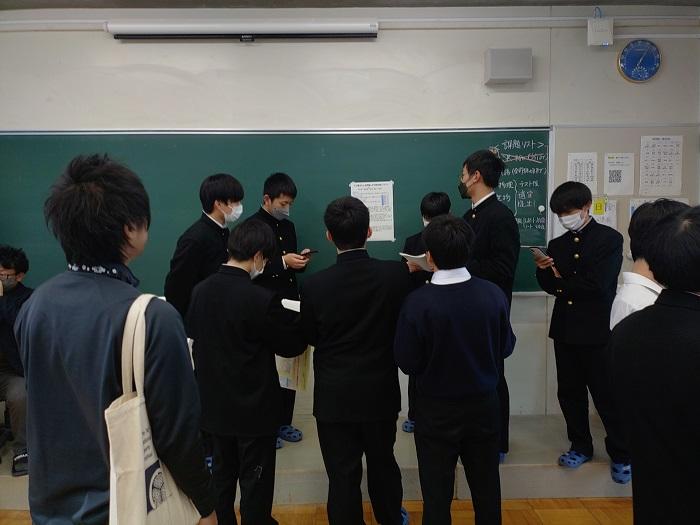

本日の「SP科学」はイメージマップ、ブレイン・ストーミング研修を行いました。イメージマップ、ブレイン・ストーミングはともに発想を広げ、生徒に気づきを与える手法です。ほとんどの生徒が1つのテーマから多くの事柄を連想でき、さまざまな角度から思考できるようになりました。ぜひいろいろな場面でこの手法を使ってほしいです。

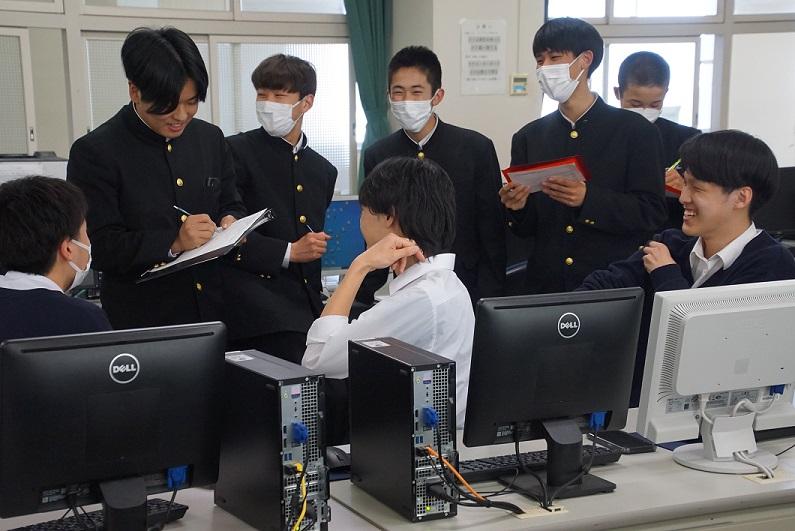

3年理数科 SE課題研究の見学&インタビュー!!

R5.4.19

2年理数科の生徒が3年理数科の先輩たちへ課題研究についてインタビューをして、どのような研究をやっているのか、また、課題研究をやってよかったこと、大変なことなど色々な話を聞くことができました。

✨見学&インタビューの感想✨

| ◯ | 目的を達成するために何度も試行錯誤を繰り返して、より良いものに仕上げようとしているところを自分も見習っていこうと思った。これから課題研究に取り組んでいくのがとても楽しみになった。 |

| ◯ | どこのグループも自分たちで決めた目的に向かって、班のみんなで協力し合って活動しているのがとてもかっこいいと思った。各グループそれぞれのメリット・デメリットがあって、聞いていておもしろかった。 |

| ◯ | それぞれの研究をグループの仲間とコミュニケーションをとって、より良い研究結果を求めて活動している姿が印象的だった。身近な事で疑問に思ったこと、興味を持ったこと、不便に感じたことを研究のテーマにしていて、たくさんの人から共感してもらえそうで、楽しそうに思った。 |

| ◯ | ある先輩はきちんと質問した内容に応えていて、意識して研究をしているのだと思いました。その先輩を見習って研究したいと思います。胸をはって応答したり、発表会で応えられるようにしたい。 |

| ◯ | 1つのことに集中して取り組んでいる姿がかっこよかった。班のみんなと協力してより良いものにしようとしていて、自分も班のみんなと協力して素晴らしい研究成果を残したいと思った。 |

1学年 「SP科学」ガイダンスを実施

R5.4.14

1学年金曜6時間目は学校設定科目「SP科学」の時間です。本日は年間計画や進め方を含めたガイダンスを行いました。余った時間は探究の基礎として、「問いの作成」に焦点をあてたワークショップを行いました。5W1Hを意識した問いの生成は少し苦戦していたようですが、他の人の問いをみて「そういうふうに考えればいいのか」といった意見も聞こえてきました。ここで学んだことを探究テーマ設定に活かしてほしいです。

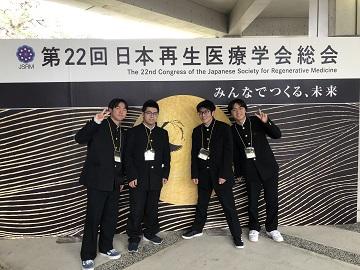

第22回日本再生医療学会 高校生発表 銅賞受賞

R05.03.24

3月24日に国立京都国際会館で開催された第22回日本再生医療学会総会において、中高生のためのセッション・アドバンストコースに参加した本校の1学年のチーム(awful of knowledge)が、銅賞を受賞しました。

発表テーマは、iPS細胞から作られたディスプレイと電源を組み合わせた「iPSディスプレイ」で、素子の欠損を自ら修復し、ATPがあれば半永久的に起動するディスプレイのアイデアについて発表しました。審査員からは独創的なアイデアが評価されました。

第5回 高校生サイエンス研究発表会2023に参加

R05.03.21

3月21日(火)日本薬科大学(東京都)で開催された第5高校生サイエンス研究発表会2023に理数科化学班の2年生4名が参加しました。化学班の研究は、褪色の原因と予防についてで、人参の抽出液に紫外線を当てて吸光度を測定し、原因と予防方法を考察・考案しています。校外での発表でしたが、研究している内容を発表する姿、質問に受け応えする姿は素晴らしいものでした。

マリンチャレンジプログラム2022 全国大会

R5.03.05

3月5日(日)にTKP東京駅大手町カンファレンスセンターにおいて、日本財団・JASTO・(株)リバネスが主催する「マリンチャレンジプログラム2022年度全国大会」が開催されました。

地方大会で全40チームの中から選抜された15チームによる口頭発表があり、研究成果について熱意あふれる発表が行われました。また、本校も参加した「共同研究プロジェクト」参加10チームによるポスター発表も行われ、理数科2年生の生徒が大洗と涸沼の細菌相について発表しました。

全国から集まった優れた研究を行っている高校生や研究者と情報交換したり、研究について相談したりするなど、良い刺激を受けることができました。

茨城県立盲学校との連携交流

R5.02.15

茨城県立盲学校の生徒が、3Dプリンターの活用方法について学ぶために本校を来訪しました。盲学校との連携交流は、本校SSHの「インクルーシブ教育」の一環として行われている事業です。障がい者の大変さを理解しようという目線ではなく、障がい者も健常者も関係のない包括的な発想で、一緒に社会の課題に取り組んでいくことを目的としています。

今回は盲学校の生徒が選んだ立体パズルのデータを使って、本校の生物部の1年生と一緒に実際にモデルを作製しました。今後も一緒に活動を続けていく予定です。

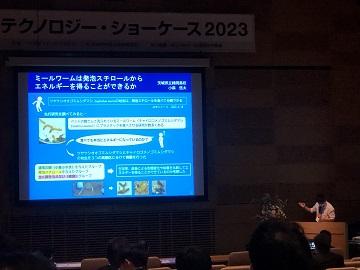

SATテクノロジー・ショーケース「ベスト・アイデア賞」受賞!

つくば国際会議場で開催されたSATテクノロジー・ショーケース(つくばサイエンス・アカデミー主催)において、2年生の小森悠太さんが「ベスト・アイデア賞」を受賞しました。

小森さんの研究は、ペットの餌として売られているミールワームに発泡スチロールを食べさせ、ミールワームが発泡スチロールからエネルギーを得ることができるかついて調べたものです。研究者や大学院生を含めた全体部門での受賞という快挙でした。おめでとうございます!

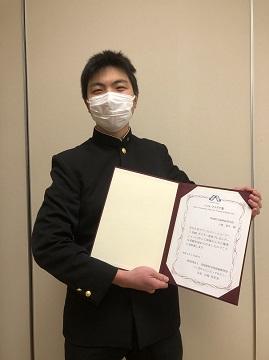

令和4年度理数科「英語による科学研究発表会」開催

R4.12.17

12月17日(土)、駿優会館において令和4年度理数科「英語による科学研究発表会」が開催されました。本発表会は、全国各地から高校生が集まり、日頃の研究の成果や途中経過を英語で発表するものです。本校からは「しぶきの色(The color of the splash)」の発表を行いました。英語でのオーラルセッションとポスターセッションを通じて、全国の生徒と交流することができ、良い刺激を受けたようです。

見学で参加した普通科2年生や理数科に決定した1年性からは、「友達が堂々と発表していて誇らしかった。」「英語で発表したことがないので、尊敬する。」「来年度発表できるか不安ですが、普段から英語の勉強に取り組んで、発表できるように頑張りたい。」などいう感想がありました。

令和4年度第66回 茨城県児童生徒科学作品展 茨城県自然博物館長賞受賞

3年生理数科の小山青空さん、神蒼晴さん、瀧澤結希乃さん、千葉仁華子さんの4名の課題研究「プラナリアにおける交替性転向反応の基礎的研究」が、令和4年度第66回 茨城県児童生徒科学作品展において、ミュージアムパーク茨城県自然博物館長賞を受賞しました。審査員からは、「実験方法を工夫して、試行錯誤しながら、探究する姿勢が高く評価された」との講評をいただきました。コロナ禍で実験が進まない中でも、創意工夫を続けたことが評価されたことは大変すばらしいと思います。皆さん、おめでとうございます。

第45回分子生物学会年会・サイエンスキャッスル2022に参加

R4.12.2-3

12月2日(金)幕張メッセ(千葉県)で開催された第45回分子生物学会年会高校生発表および3日(土)コングレスクエア羽田(東京都)で開催されたサイエンスキャッスル2022関東大会に理数科2年生4名が参加しました。

校外での発表でしたが、研究している内容を発表する姿、質問に受け応えする姿は素晴らしいものでした。

令和4年度「科学の甲子園茨城県大会」

R4.11.19

高校生が科学技術、理科、数学などの分野の知識、技能を競う「科学の甲子園」茨城県大会が令和4年11月19日につくば国際会議場において開催されました。

県内から15校27チームが参加し、本校からは2年生理数科の2チームが出場しました。「科学の甲子園」は、筆記と実技の合計で争われ、実技競技は風力で走る「シャトルウインドカー」を限られた材料と時間で製作するというものでした。

2年理数科「沖縄研修旅行」を実施しました!

R4.10.23~27

今年度の海外研修は、新型コロナウィルス感染症の影響で行き先を国内の沖縄県に変更し実施した。海外研修で実施予定であったシンガポール国立大学での現地学生との交流と企業見学は、4日目の沖縄科学技術大学院大学での留学生との交流及び2日目の沖縄ライフサイエンス研究センターでのバイオベンチャー企業の見学で代替された。環境問題やSDGsについて学ぶこともでき、たいへん有意義な研修であった。

沖縄ライフサイエンス研究センターでは、バイオベンチャー企業(株)AVSSと(株)オーピーバイオファクトリー2社の事業内容説明やセンター内外の研究室見学を行った。(株)AVSSは新規抗ウィルス剤の開発や新規薬剤開発の評価を行っている企業である。コロナ禍にあり、創薬企業がどのように社会に貢献しているかを学ぶことができた。(株)オーピーバイオファクトリーは海洋生物資源を活用したビジネスを展開している企業であり、微細藻類「パブロバ」の培養やパブロバの食品への活用方法などを研究している。センターの外には実際にパブロバを培養している設備があり、見学することができた。

沖縄科学技術大学院大学では、大学院生に向けて、SE課題研究で研究している内容を英語で発表した。参加した大学院生は修士課程1年から博士課程2年までの海外からの学生であった。本校生徒のプレゼンテーション及び質疑応答まで、全ての場面で英語が使われた為、シンガポール国立大学での学生との交流の代替として十分な内容であった。事前指導として、前日の夕食後に1時間程度の予行練習を実施した。生徒の様子として、発表については国内研修出発前から練習をしてきていたため、満足のいく結果となる班が多かった。しかし、発表後の質疑応答では、大学院生からの質問に対してすぐに英語で対応することができず戸惑う場面が多く見られた。終了後の反省としても英語力の未熟さを上げる生徒が多くいた。生徒の英語に対する学習意欲は充分に高めることができた。

研修の全日程は次の通りである。他にもさまざまな施設を訪問し、自然や科学技術について研修を行った。また、平和学習を行った。

10月23日 茨城空港発、那覇空港着、首里城

10月24日 沖縄ライフサイエンス研究センター、マングローブカヤックツアー

10月25日 グラスボート、トリムリサイクル工場、平和祈念公園、ひめゆりの塔

10月26日 沖縄科学技術大学院大学、美ら海水族館

10月27日 MROジャパン、那覇空港発、茨城空港着

1年「SP科学」サイエンスツアーを実施しました!

R4.10.26

第1学年生徒が科学技術系人材の育成や将来の進路学習の一環として、サイエンスツアーを行いました。サイエンスツアーとは、各クラスで大学などの科学系研修施設や博物館等の訪問先を決定し、体験的学習を実施する校外学習です。各クラスは表の施設に訪問してきました。生徒たちは今後、学んできた内容をまとめ、発表会を実施する予定です。

| クラス | AM | PM |

| 1組 | 国立科学博物館 | 筑波大学 |

| 2組 | CYBERDYNE | 地質標本館・地図と測量の科学館 |

| 3組 | つくばエキスポセンター | 筑波実験植物園 |

| 4組 | 茨城県立医療大学 | 食と農の科学館 |

| 5組 | 日本科学未来館 | しながわ水族館 |

| 6組 | 日本科学未来館 | 国立科学博物館 |

| 7組 | 日本科学未来館 | 東京大学 |

最先端科学講演会

R4.10.7

10月7日(金)本校体育館にて、普通・理数科第1学年生徒を対象に、SP科学「最先端科学講演会を実施しました。

今年度は「恐竜博士」として人気の国立科学博物館副館長の真鍋 真博士をお招きいたしました。真鍋先生は最新の発見や新しい学説など、最先端の古生物学についてだけでなく、なぜご自身が恐竜を研究することになったのか、その経緯についてもユーモアを交えながら説明してくださいました。これから様々な場面で進路選択を行わなければならない生徒たちの背中を押すメッセージに溢れたご講演でした。

Intensive English Training を開催しました!

R4.9.29-30

9月29、30日の2日間、茨城県内のALT10名を招いて、Intensive English Trainingを開催しました!理数科及び英語部の生徒達が参加し、1グループ5人に1人のALTが配置され、英語漬けの2日間を過ごしました。参加した生徒からは、「ALTに科学的な単語を詳しく教えていただきとても貴重な体験をすることができた。普段科学的なニュースを読まないため刺激的だったし、関心をもった。英語でスライドを作り大人数の前でプレゼンテーションをすることで、話す力やプレゼン力、英語力を向上させることができて自分の糧となった。ALTとの会話では伝えたいことを上手く英語で表現出来ず悔しい思いをしたので、英語学習のモチベーションに繋がった。 楽しかった!」という感想が出て、非常に充実した研修となりました。

マスフェスタへ参加してきました!

R4.8.27

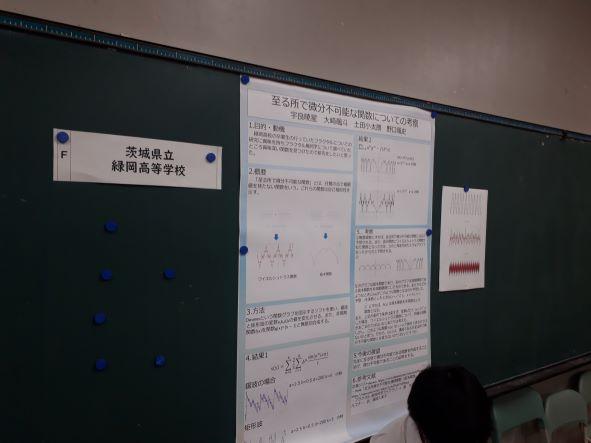

本校理数科3学年の数学をテーマとした課題研究を行ったグループが、8/27(土)に大阪府の大手前高等学校で行われたマスフェスタへ参加し、研究内容を発表しました。

このグループは、「至る所で微分不可能な関数」について研究を行っており、当日は全国から多くの高校生が集い、数学をテーマとした研究内容の発表を行いました。

普段の発表会では地元の高校生や見慣れた先生方への発表がほとんどですが、この日は他県の生徒や見知らぬ大学の先生方に対しての発表ということもあり、様々な面で良い勉強になったようです。

質疑応答では、今まで指摘されなかった部分の指摘や、思いもよらない疑問を投げかけてもらったことで、自分たちの研究内容をより深められるアイディアをもらうことができました。

2年理数科「サイエンスラボ」を実施しました!

R4.8.18

茨城大学理学部の協力により、本校2年理数科生徒を対象とした特別授業「サイエンスラボ」を3年ぶりに実施することができました。大学の研究室を訪問し,実験を通して研究に対する姿勢や研究の手法を学ぶとともに、大学での体験を通して,研究のイメージを具体化し,視野を広げることで自分たちのSE課題研究に役立てることを目的としています。生徒たちは午前午後それぞれ1科目ずつ、自分が選んだ科目の授業に参加し、90分という通常よりも時間が長く、内容も高度な大学の授業に一生懸命取り組みました。

生徒の感想

・実際に大学で学習してみてとてもいい経験が出来ました。

・今よりもより専門的で興味のある分野の受講ができてとても良かった。

・研究の様子や大学の学習する内容など今後に活用できることがあったので良かった

・高校の授業で習うことが基礎となっていて今の学習の延長線上にあるということが感じられた。

| 分野 | 内容 |

| 数学 | 整数の問題に挑戦 |

| 物理 | X線結晶構造解析にチャレンジ |

| 化学 | 目で見る反応熱 |

| 生物 | ショウジョウバエの遺伝子破壊系統の観察 |

| 地学 |

micro:bit を使って太陽の光を観測してみよう (光センサーを使った電子工作とプログラミング) |

令和4年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会

R4.8.3,4

令和4年8月3日(水)~4日(木)に神戸国際展示場においてSSH生徒研究発表会が開催されました。

全国からSSH校220校が参加し、ポスター発表および代表校による口頭発表が行われました。本校からは、3年生理数科の小里 和輝さん、篠田 上総さん、宇留野 智則さんの3名が発表をして参りました。研究内容は「酸性雨が植物に与える影響についての研究」(地学分野)です。

緊張しているようでしたが、しっかりと発表、受け答えをしていました。研究者の先生方から多くの有益なアイデアをもらって、「実験をできないのが悔しい」、「実験を引き継いでくれる後輩がいてほしい」と言っていました。

令和4年度理数科「SE課題研究発表会」開催

R4.7.25

7月25日(月)、駿優会館において令和4年度理数科「SE課題研究発表会」が開催されました。本発表会では理数科3年生(全10班)が今まで行ってきた課題研究での成果を発表し、準備段階からより良い発表が行えるよう取り組んできました。

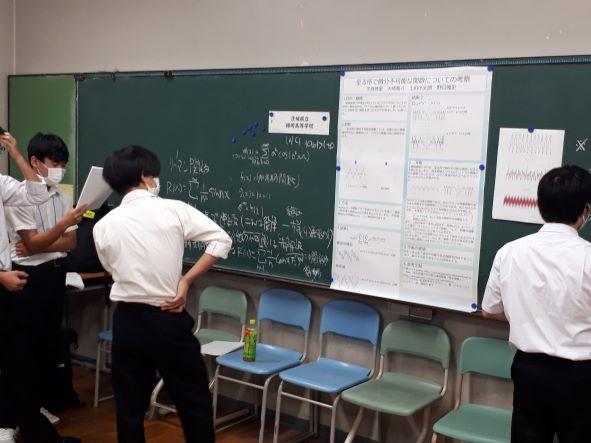

茨城県高文連自然科学部研究発表練習会および生徒顧問研修会に参加しました。

R4.06.12

茨城県高文連自然科学部主催の研修会に科学研究部と地学部、1年生10名2年生2名の計12名が参加しました。県立並木中等教育学校の粉川雄一郎教諭による「良い発表とは?」の講演を聴き、全国高総文祭自然科学部門に出場する5つの発表練習を聞き、質問したりコメントを書いたりしました。自分たちの部活動に対する活動意欲が増し、研究に対する興味関心が高まりました。

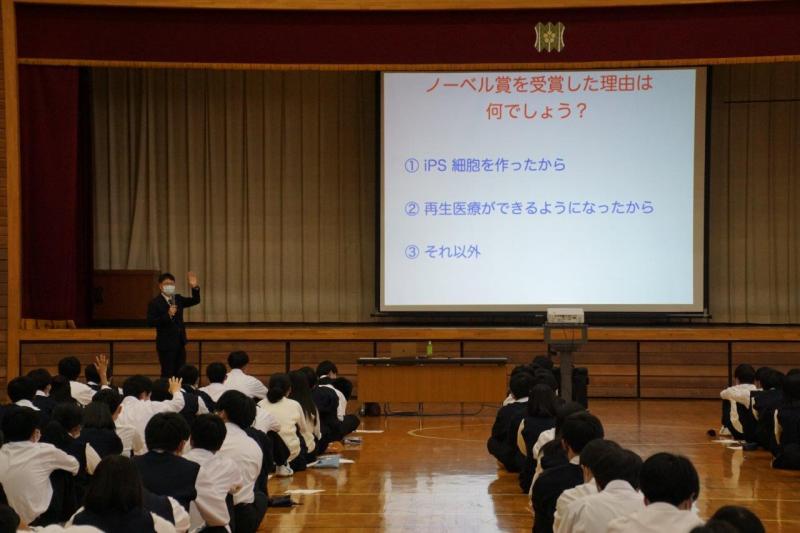

1年「SP科学」再生医療講演会を開催しました!

R4.6.10

第1学年生徒が再生医療分野を学ぶ講座の一環として、再生医療講演会を行いました。今回も茨城大学教育学部教授の石原研治先生においでいただき、iPS細胞をはじめとする再生医療についての講演を行っていただきました。山中教授のノーベル賞受賞の理由をiPS細胞の性質とともに説明してくださり、生徒たちは再生医療だけではなく、再生医療が今後の社会にどのように関わっていくのか、興味深く聴いていました。

日本財団・JASTO・(株)リバネスが主催する「マリンチャレンジプログラム2022年度共同研究プロジェクト」に理数科2年生の中村香菜さんを中心としたチームの参加が決定しました。本プロジェクトは、それぞれの地域に根付いた海洋微生物の種類や分布を日本各地の学校で調査し、有用な微生物の発見を目指すプロジェクトです。茨城県の海でどんな発見があるか、非常に楽しみです。

緑岡高校SSHの目標は、科学の専門家として活躍する「サイエンスエキスパート」と、すべての学問が「科学」であることを理解して、その価値を認め、日本の発展を支える「サイエンスサポーター」を育成することです。

「SP」とは「さきがけプロジェクト」のことであり、「世界のさきがけとなる人材を育成する計画」という意味が込められています。「SP科学」を通して、生徒がそのような人材へ萌芽することを願っています。

10月22日(金)本校体育館にて、普通・理数科第1学年生徒を対象に、SP科学「最先端科学講演会を実施しました。

今年度は漫画家で「へんなものみっけ!」著者の早良朋先生と千葉大学大学院園芸学研究院教授の百原新先生のお二人に、博物館や環境考古学について講演していただきました。

生徒からは「博物館や身近な動植物など、身の回りにも、科学はあふれているということが分かった。」「自分が好きなことや楽しいと思えることを職業として働いているのはすごく憧れるなと思った。」という感想があった。

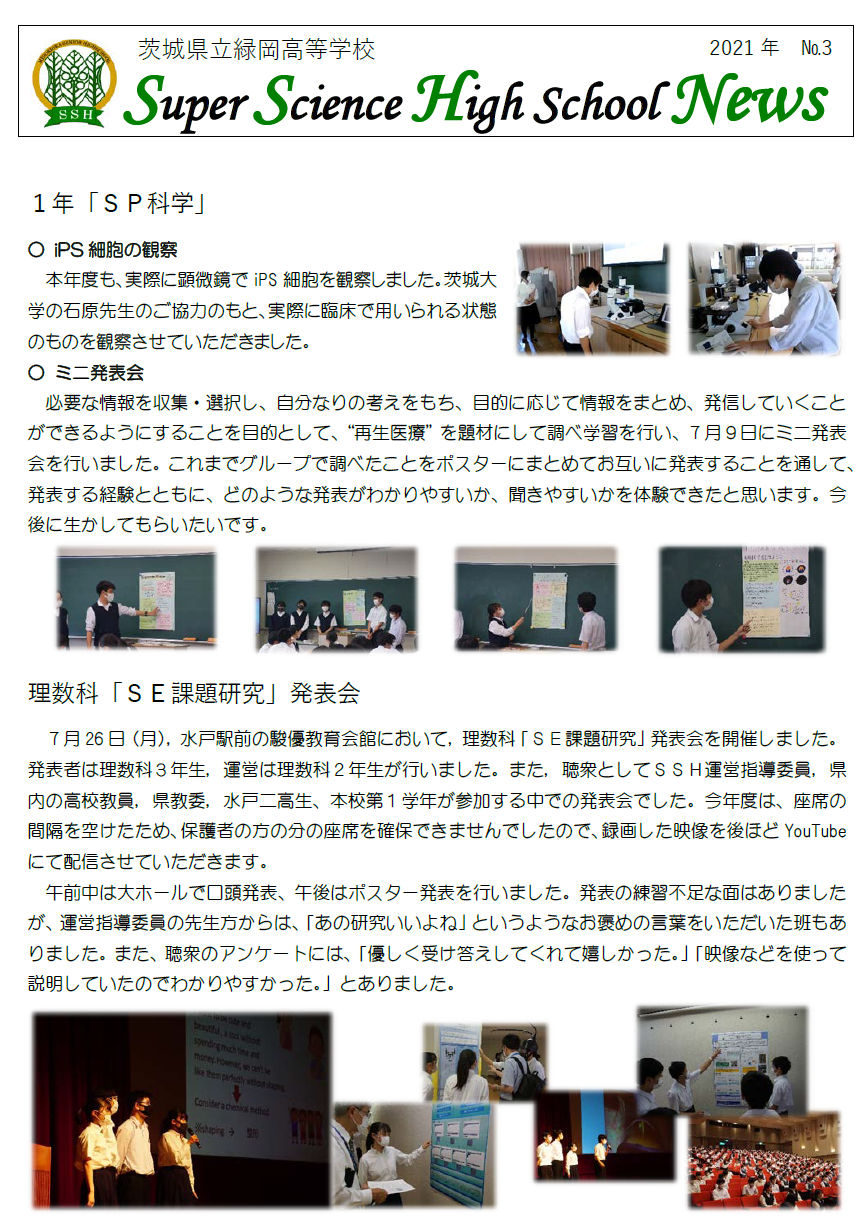

7月26日(月)駿優教育会館にて、理数科第3学年生徒41名による、令和3年度「SE課題研究発表会」が実施されました。

全11テーマ、口頭発表では、どの班もイントロダクションを英語で行い、午後にはポスター発表も実施。2年生から始めた研究の集大成の場となりました。

1年生も参加することで、SP科学や、第2学年で実施しているSP探究・SE課題研究活動での、研究の進め方、ポスターの作成方法など、非常に参考になったことと思います。

また、「理数系への関心が更に深まり、先輩の研究を引き継いでいきたい」という感想や、90%以上が、「発表の仕方や態度が素晴らしかった」と回答しています。

理数科3年生の皆さん、お疲れ様でした!

☆テーマ一覧☆ (発表順)

①美しい棒胴機を追い求めて(物理) | ⑦うわっインクが・・・、どうしよう!?(化学) |

②美肌野菜をつくろう(化学) | ⑧The Solution for Salt Damage(地学) |

③look and say 数列の考察(数学) | ⑨ゴキブリの交換性転向反応 ~最強の無脊椎動物~ (生物) |

④希薄溶液の性質を示す濃度の限界(化学) | |

⑤イカが光る?!(生物) | ⑩様々な滴定曲線と緩衝作用について(化学) |

⑥恐竜の絶滅とガウス加速器(物理) | ⑪コリドールで勝ちたい!!(数学) |

先日の1年「SP科学」の発表会、2年「SP探究」の報告会の様子が茨城新聞で記事になりました。下のリンクからご確認ください。

https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16261734729964

2年「SP探究」進捗状況報告会を実施しました!

R3.7.9

2年「SP探究」のこれまでの進み具合をお互いに報告し合う、進捗状況報告会を行いました。自分たちの探究活動の報告をして、アドバイスをもらうことで今後の活動の参考にすることができました。また、茨城新聞社の記者が取材をしてくださいました。

1年「SP科学」再生医療分野⑤ミニ発表会を実施しました!

R3.7.9

再生医療分野を学ぶ講座の一環として、再生医療に関するミニ発表会を行いました。これまでグループで調べたことをポスターにまとめてお互いに発表することで、発表スキルを養うことができました。また、茨城新聞社の記者が取材をしてくださいました。

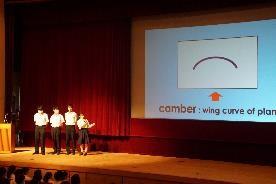

2年「SP探究」探究活動が始まりました!

R3.6.11

アドバイザーの先生にアドバイスを頂きながら,探究の方法や進め方を計画して,探究活動が本格的に始動しました。初めての探究活動に生徒たちは真剣に取り組んでいました。

1年「SP科学」再生医療分野③iPS細胞の観察を実施しました!

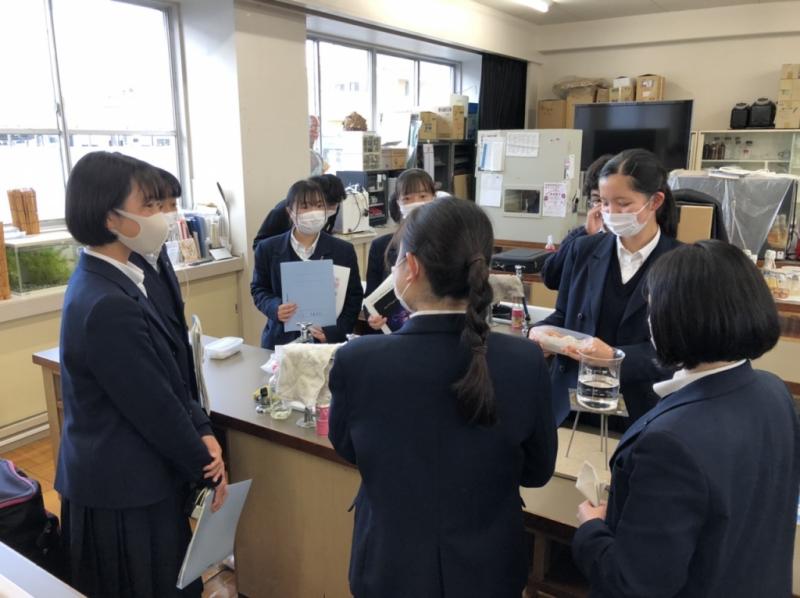

R3.6.25

再生医療分野を学ぶ講座の一環として、iPSの観察を行いました。茨城大学教育学部教授の石原研治先生においでいただき、iPS細胞を顕微鏡で観察しました。顕微鏡をのぞいた生徒からは、すごい!と歓声が上がりました。

1年「SP科学」再生医療分野②再生医療講演会を開催しました!

R3.6.11

再生医療分野を学ぶ講座の一環として、再生医療講演会を行いました。今回は茨城大学教育学部教授の石原研治先生においでいただき、iPS細胞をはじめとする再生医療についての講演を行っていただきました。感染症対策のため、会議室からのZOOM配信の形でしたが、生徒たちは再生医療が今後の社会にどのように関わっていくのかという話や、実際のiPS細胞から作られた細胞の動画を見ることで再生医療に対する興味関心を高めることができました。

1年「SP科学」再生医療分野①質問ゲームを開催しました!

R3.5.7

再生医療分野を学ぶ講座の一環として、質問ゲームを行いました。今回の講座において、生徒達は相手から自分に必要な情報を引き出すことの難しさを学ぶとともに、相手から必要な情報を引き出すスキルを向上させることを目標として取り組みました。生徒達からは、

「今回のゲームをきっかけに、もっと質問や会話の「質」を上げることの重要性を再確認できた」、「質問の工夫の仕方についてよく学ぶことができた」という意見も出て、有意義な時間を過ごすことができました。今回の講座を、科学研究を伝え考えるために必要なスキルとして活かしながら、この先の再生医療分野の講座に取り組んでいきます。

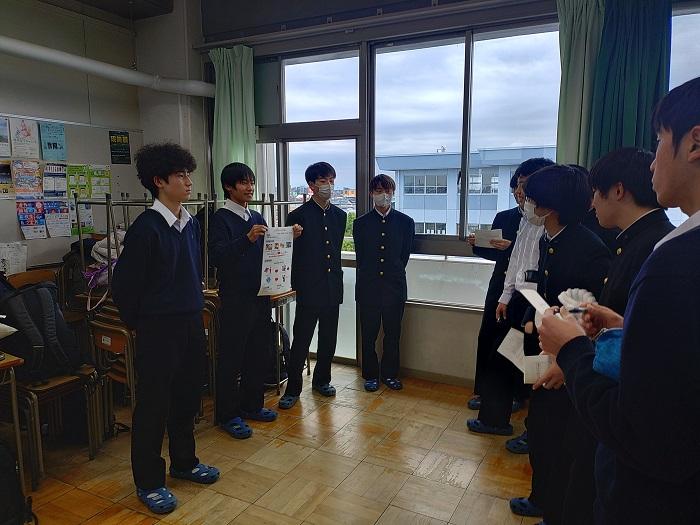

2年理数科「SE課題研究」3年生へのインタビューを開催しました!

R3.4.28

2年理数科「SE課題研究」2回目で、3年理数科の先輩へのインタビューを行いました。3年生へインタビューすることで、研究をしていて楽しいこと、苦労したことなどの思いを聞き、自分たちのこれからの研究へのモチベーションを上げることができました。また、聞いたことをまとめることで、文章で他人に伝えることを考えることができました。

○3年生の研究を見て、話を聞いた感想

・先輩たちの研究している姿を見て、自分たちも先輩たちのようになりたいと思った。

・課題の答えを知れるだけでなく、友情を深めたり、実験を行う上での大切なことを知れたりした。

・1度の実験で成功することは少なく、根気強く取り組むことが大切になってくるということがわかった。

・発表会を見たときは、思い通りに進んでいるように思えたけど、どのグループも悩んでいて、あまり仮説通りには進んでいないようで大変だと思いました。

・実験が思い通りに進まず大変な思いをすることもあるが、その分成功した時の喜びやみんなで試行錯誤をしながら研究を進めることが楽しそうだった。

・どのチームも熱心に研究に取り組んでいて、とても楽しそうだと思った。グループの中も深まって、プラスのことしかなさそうだと思った。

・実際に見学してみて自分たちもやるのだという実感がわいて少し楽しみになった。

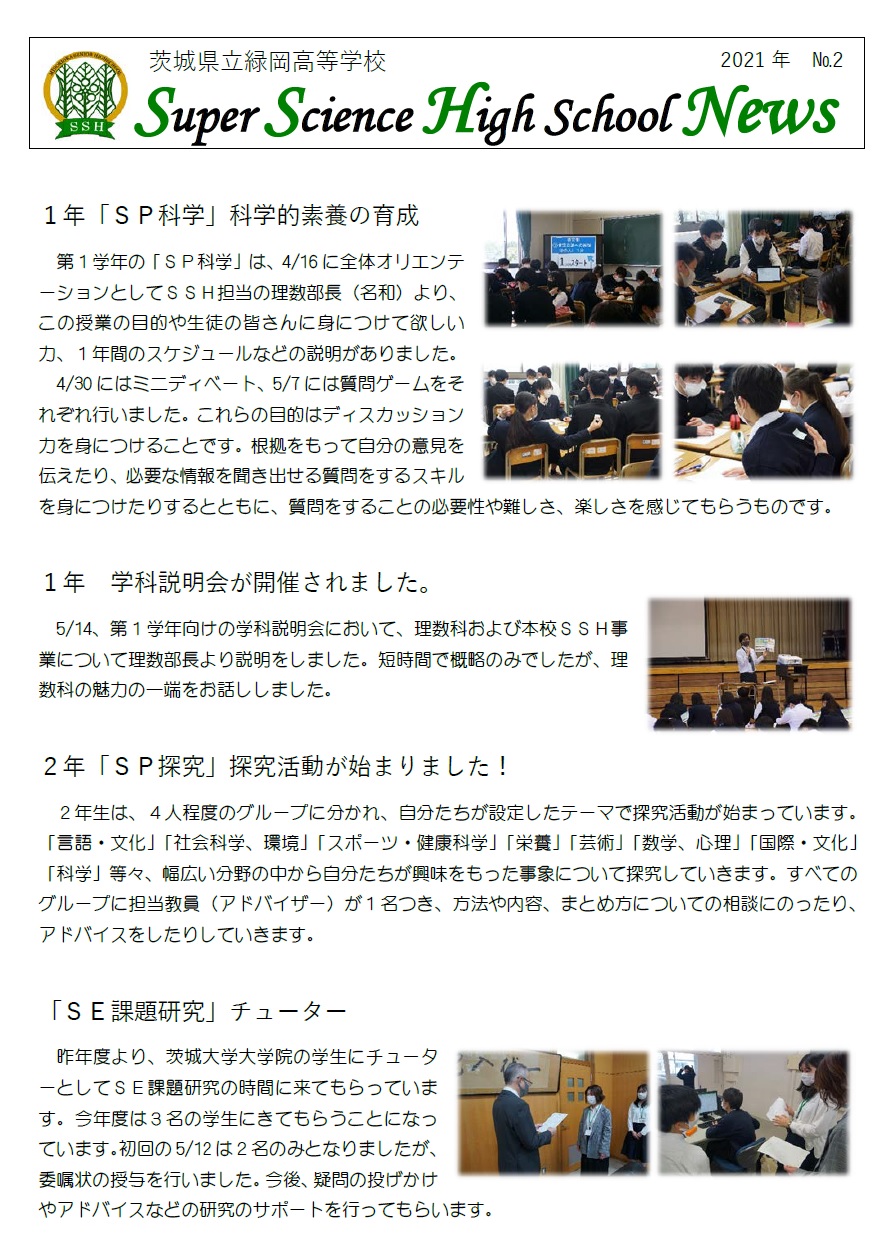

2年「SP探究」学びみらいPASS生徒説明会を開催しました!

R3.4.23

株式会社リアセックキャリアカウンセラーの澤田和美先生、学校法人河合塾東日本営業部伊藤真有美先生をお招きして、学びみらいPASSの生徒説明会を開催しました。1月に受けた学びみらいPASSの結果をもとに自分の情報収集力や思考力について理解するとともに、ペアワークなど周りの友人との情報共有しながら自分の力を伸ばしていく方法を考えました。