1学年「家庭基礎」の時間に、「地産地消」をテーマにした調理実習が行われました。授業の目標は「各食材の扱い方を学ぶ」「郷土食を作り地産地消を考える」で、食材を扱う技能、調理の技術とともに、具材が豊富に入る茨城の郷土食、「けんちん汁(けんちんうどん)」を作って食することで、郷土の食材の豊かさと、茨城の食文化について学びました。

この日は県内でも今季一番の冷え込みとなりましたが、そんな中、体の温まる「けんちんうどん」は、最高の一杯となったようです。

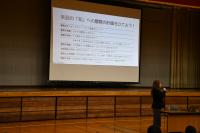

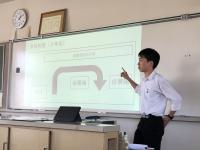

1月21日、1年生全員を対象とした「法教育講座(消費者教育講座)」が行われました。昨年に引き続いて県の法教育推進事業を活用して実施し、講師は茨城司法書士会の堀内康江先生、小祝亮先生、根本香先生に務めていただきました。2クラス×4回行っていただいたので、普段の授業に近い、講師との距離の近い講座となりました。講座の目的は「司法書士から実際のトラブル事例やその対処方法について学ぶことにより、18歳で様々な契約が可能になる生徒たちに、リーガルマインドや社会で生きていくためのしたたかさを身につけさせる」で、タイトルは、「社会に出る前に知っておきたい身近な法律とトラブルの話」。内容は、「賃貸契約」「多重債務」「クレジットカード」「最近のマルチ商法」「ネット通販とクーリングオフ」「SNSの悪質な書き込み」と多岐にわたりました。

今回の講座を通して、既に「公共」の授業で得た知識を、更に専門家の講義によって定着を図ることができましたが、成年年齢が18歳となった今、「金融トラブル」は1年生にとっても遠い将来の話ではありません。誰にでも起こりうるトラブル等について、3人の先生方の連携によって、具体例を引いて分かりやすく説明していただき、大変有意義な時間になりました。冒頭では、司法書士の仕事の実際や各先生方のこれまでの歩み等にも触れていただき、キャリア教育としての意味があったことも嬉しいことでした。

※令和8年の年頭挨拶は、放送により行いました。要旨を以下に紹介します。

(はじめに)

全校生徒の皆さん、改めまして、新年おめでとうございます。

令和8年が、生徒の皆さん一人一人にとって、よりよい一年、更なる成長の一年になることを、心から願っております。

(3年生に-最後の5分間をうんと踏ん張るべし-)

さて、まず多くの3年生は大学入学共通試験も間近ですので、自分の進路実現に向けて、学習を継続するとともに、心と身体のコンディションをよく整えて下さい。既に進路が決まっている人も、高い緊張感をもって卒業へ向けてしっかりと学習を継続して下さい。卒業後の進路の決定の時期の早い遅いは大きな問題ではありません。進路が決まった人は新たなステージですることが既に決まっているわけですから、そこへの備えをしっかりするとともに、基礎学力等で見劣りすることがないように、これから入試等を控えている人以上の緊張感をもって、卒業までの日々を過ごしてください。これから進路が決定する人は、これまでどおり一日一日を大切にしてその日すべきことを全力で成し遂げてください。受験勉強に完璧はない以上、常に不安はつきまといますが、日々前の日の自分を少しでも上回れるような努力を継続してください。そしてそのような自分との戦いの時期だからこそ、クラスや学年の雰囲気を大事にして、冬休み前の集会でお話ししたように、明るい雰囲気を維持しつつ、更に「人としての幅」を広げていってください。昭和初期に首相を務めた浜口雄幸という政治家は、仕上げの重要性について、「人が一旦仕事に掛かったら問題は最後の5分間だ。ここをうんと踏ん張るべし」。「その詰めを誤ると積み上げてきたものが台無しになる」と言っています。全3年生にとって「最後の5分間」とは、卒業までの日々そのものです。ここで手を抜かないことが、その後の新たなステージでの、皆さん一人一人の更なる躍進に繋がるのです。

(1,2年生に-反省と多様な経験を-)

次に1,2年生ですが、皆さんにとってこれからの3ヶ月間は、次の学年へと繋がる0学期です。この期間を本年度の仕上げと課題の洗い出しをする機会として、充実させて下さい。何事も、入念な計画を立て、それを実践し、実践の結果を正しく反省してこそ、次のスタートが成功するのです。1年後に、あのとき真剣に自分と向き合って学び様々な経験をしてきてよかったと思えるような熱量をもって、日々を過ごしてください。そのためにも毎日の学習を充実させ基礎学力を向上させるとともに、外での様々な学びの機会を主体的に選択し多様な経験を積んでください。そこでは冬休み前にお話しした、「本物の芸術等に触れる機会」がもてるといいですね。皆さんの鋭敏な感性を揺さぶり、磨き、柔軟な発想をもたらす契機となるかも知れないからです。集会の時私は、本物には本物だけが持つ「花」があると言いましたが、小林秀雄という評論家の「当麻(たえま)」という文章の中には、次のような一節があります。能の至芸を観た筆者が、その余韻心去りがたかった思いを綴った文章です。「美しい『花』がある、『花』の美しさという様なものはない。」。この意味は、至上の芸術(ここでは能ですが)は「花」そのものであるということです。「花の美しさ」は花の解説です。是非解説で芸術を知るのではなく、本物の芸術に、花そのものに触れてください。

(緑高生の品格-言葉の美しさ-)

では結びに、緑高生の「品格」という話をしておきます。

本年度当初に「挨拶」の重要性についてお話しし、校内で自然に挨拶が交わせるような雰囲気を作りましょうという話をしました。この雰囲気が出てきてより緑高の品格を感じるようになりました。学校の雰囲気も更に明るくなったように感じます。集団の雰囲気は明るい人が集まって自然にできるのではなく、そこに集う人の意志によって作るものであることが分かります。本日はこれに加えて、「言葉の美しさ」と言うことを皆さんにお伝えしたいと思います。面白いもので、言葉遣いに相手への配慮があると、その集団は落ち着きます。逆に集団の中で言葉が乱れると、集団は何となく落ち着きがなくなりすさんできます。皆さんの言葉を私は決して荒れているとは思っていません。しかし今はSNSの時代で、言葉が重みをなくして相当軽くなってきています。ですからたとえ親しい友達同士であっても、ちょっとした行き違いで相手を傷つけることがあるかも知れません。このような時代ですから、時には自分の言葉を振り返ったり、真面目な話をするときには、言葉遣いを丁寧にする程度の配慮をしてみてください。特に構える必要はありません。相手への思いやりの心があれば自然と心は言葉に表れます。そんな配慮が緑高生の品格を更に高めていくと思います。

(言霊の幸う国)

日本は「言霊の幸はふ国(ことだまのさきわうくに)ー万葉集ー」といって、人々は言葉にある不思議な力が自分たちに幸せをもたらすと考えてきました。今年の正月の2日には雨、ところによっては雪が降りました。三が日に降る雨や雪を「御降り(おさがり)」と言います。「降る」は「古る」に通じるため呼び方を変えたのですね。そのくらい日本人は言葉には敏感な国民でした。これが文化です。

「御降り(おさがり)」は豊年のしるしとも言います。このめでたい気象で始まった令和8年が、皆さんにとって、健康で更なる成長の一年になることを願って、講話とします。

※※冬期休業前全校集会の校長講話は、以下の内容で行いました。要旨を紹介します。

(はじめに)

皆さん、こんにちは。今年も今日を入れてあと9日となりました。明日から15日間の冬休みに入りますが、ここまでの皆さん一人一人の努力と誠実さに、改めて敬意を表したいと思います。本当にお疲れ様でした。

さて、本年度も引き続き学校全体に向けては、「しなやかに」考え行動してほしい、「したたか」に生きぬいてほしい、そして自他の「しあわせ」を願い行動できる人になってほしい、ということを述べてきました。そして今年は特にそのために、一人一人の「主体性」を大切にして行動してほしい、ということを年度当初から言ってきました。今年皆さんのここまでの学校生活を見ていると、この「しなやかさ」、「したたかさ」が、普段の学校生活や各種学校行事、部活動等によって磨かれ、具体的な成果となって表れるとともに、より一層高いレベルで実現できていることを大変嬉しく思っています。

(1年生に)

各学年単位で見ると、1年生は全体的に本校の雰囲気に慣れるのが大変早く、本校の良さを十分に活用しながら「主体性」をもって学んでいる印象です。引き続き決められた教育活動にまた任意の教育活動に積極的に関わってほしいと思います。

(2年生に)

2年生とは各種探究の発表会、修学旅行等で最も多く時間を共有できましたが、単に積極的に活躍の場を外に広げるだけでなく、その質の向上が顕著だったように思います。成果からも学びの深まりを実感することが多くありました。

(3年生に)

3年生は、グラデュエーションポリシーの姿に確実に近づいていると思っています。具体的には本当に些細なことですが、私は3年生のフロアを通ったときにそこで感じる皆さんの明るさに、その成長を実感します。これはここまでの学校生活の中で、「人としての幅」が出てきたということだと思っています。本校のグラデュエーションポリシーは、

○「探究的態度」によって主体性をもってしたたかに学び続けられる人材

○「柔軟な精神」によって他者と調和できるしなやかな心をもった人材

○「進取の気象」をもって社会の発展としあわせの実現に貢献できる人材

の3つですが、進路に向けた学習の中で、うまくいかない・思い通りにいかない経験をいやというほどしたことでしょう。にもかかわらず明るさを保っていられるのは、主体性をもってしたたかに学び続けてきた成果です。一方で、これまでの様々な内外の人との交流を経て、コミュニケーション力を磨くとともに、人の気持ちがより分かるようになってきたのでしょう。声をかけても対応がしなやかです。学ぶ際にも、ただ内容を覚えるだけでなく、考えながら学ぶことによって、自分のミッションに気付いた人も多いことでしょう。その結果、日々受検の勉強に追われる状況にあっても、明るさを忘れないでいられるのではないかと思っています。このような「人としての幅」のありがたさに今は気付かないかも知れませんが、皆さんが世の中に出たときに、このありがたさに思い当たると思っています。

(ホスピスの話)

ところで私は3年生のこのような明るさに接していて、ある話を思い出しました。それは、ある病院のホスピスに勤務している偉い先生の話を、以前心理学者の河合隼雄さんが紹介してくれたものなのですが、ホスピスとは、死期が近い患者さんとそのご家族の心身の苦痛を和らげ、残された時間を穏やかに自分らしく過ごせるように支援する施設ですので、大変に重い病棟です。しかしこの病院では、一日の勤務が終わった後のスタッフミーティングの中で必ず「本日のユーモア」という時間を設けているそうです。死期が近い方相手の仕事なのでどうしても沈みがちになることも多い。また一歩間違えば死期の近い人に失礼なことになる。しかしそんな中でも患者さんの生き様に感動を覚えたり明るさやおかしみを感じることはあるそうです。それを皆で共有し、明るく笑って勤務を終えるのだそうです。このような前向きさは、相手への敬意や心の余裕がなければできません。「心の幅」に通うところがあるように思いました。前向きさと明るさを忘れない皆さんの受験等に向かう姿を見て、そんなことを思いました。

(本物に触れよ)

それでは冬休み直前ですので最後に全体に向けて一言。後期の始業式の際に「本物に触れよ」という話をしましたが、年末年始のこの休みの期間に、是非本物の芸術等に触れる機会を持ってほしいと思います。なぜこのようなことをいうのかというと、本物には本物にしかない「花」があるからです。本物に触れることで、皆さんの柔軟な感性が揺さぶられ磨かれ、柔軟な発想や思考力のもたらす契機となるかも知れません。毎日の学習を充実させるとともに、外での様々な学びの機会を主体的に選択して、様々な経験をしてみてください。

それでは、皆さんが心身共に健康で良い年を迎えられることを祈念して、挨拶とします。皆さん良いお年をお迎え下さい。

令和8年前期生徒会役員任命式では、西口音々(会長)、横須賀柊介(副会長)、木村莉乃(副会長)、小林快晴(書記)、長谷川元喜(書記)、蛭田悠斗(会計)、大橋隼(会計)の各役員が任命されました。役員を中心に全校生徒が一致協力して、学校をより一層盛り上げてほしいと思います。

この日の表彰式では、以下の皆さんが表彰されました。

1 陸上競技部

第98回関東陸上競技選手権大会女子400mH第7位 萩原実咲

令和7年度茨城県高等学校総合体育大会兼高等学校駅伝競走大会第8位 緑岡高等学校

2 ハンドボール部

令和7年度高校ハンドボール新人大会県北・水戸地区予選会優勝 緑岡高等学校

3 バドミントン部

令和7年度水戸地区新人バドミントン大会女子団体優勝 緑岡高等学校

4 棋道部

令和7年度茨城県高等学校総合文化祭囲碁9路大会女子個人戦準優勝 菅谷友香

女子個人戦第3位 阿部百花

令和7年度 茨城県高等学校秋季囲碁大会女子個人戦準優勝 菅谷友香

男子個人戦Aリーグ第3位 岸皆斗

女子個人戦第3位 阿部百花

男子団体戦Aリーグ優勝 緑岡高等学校Aチーム

女子団体戦優勝 緑岡高等学校Aチーム

5 映画研究部令和7年度茨城県高等学校総合文化祭放送コンテスト新人大会アナウンス部門第5位 齋藤雅仁

オーディオメッセージ部門第2位 緑岡高等学校

ビデオメッセージ部門第2位 緑岡高等学校

6 メディア文芸部

令和7年度 第2回茨城県高等学校文芸部中央大会短歌の部最優秀賞 井原舜生

7 理数部

第16回坊ちゃん科学賞研究論文コンテスト東京理科大学坊ちゃん科学賞優良入賞 緑岡高等学校理数科ネギ班

8 科学研究部

茨城県高等学校文化連盟自然科学部主催令和7年度研究発表会奨励賞 緑岡高等学校

9 地学部

茨城県高等学校文化連盟自然科学部主催令和7年度研究発表会奨励賞 緑岡高等学校

10 生物部

茨城県高等学校文化連盟自然科学部主催令和7年度研究発表会奨励賞 緑岡高等学校

壮行会は、東京都で開かれる関東地区高等学校囲碁選手権大会に出場(男子個人、女子個人、男女団体)する棋道部の選手、同じく東京都で開催される関東地区高校放送コンクールに出場する映画研究部の皆さんに対して行われました。これまで培った力や技術を十分発揮して、県外の大きな大会で良い経験を積み、一層の飛躍に繋げてほしいと思いました。

吹奏楽部による恒例のクリスマスコンサートが、本館吹き抜けのホールで行われました。

今年一年間吹奏楽部の皆さんは、4月の定期演奏会に始まり、各種コンクール、秋の銀杏祭りその他への出演等々、数多くのステージを経験してきました。一方で夏の野球応援では、生徒会、応援団、チア、JRC部とともに、全校応援をリードしてくれました。今回のクリスマスコンサートは、内外の多くのコンクールや催し物で演奏を披露してきた「緑吹」の、今年の吹き納めでした。今後とも活発な活動を展開することで、各自の技能を高め感性を磨いてほしいと思います。

来年も、全校生徒及び職員の心を和ませてくれることを期待しています。

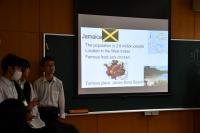

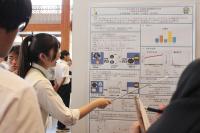

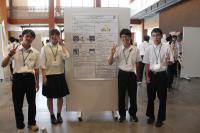

本校SSH関連事業の一つである、「英語による科学研究発表会」が実施されました。会場は、昨年度に引き続き高大接続で連携させていただいている茨城大学の講堂をお借りしました。本校からは、理数科の2年生が発表と運営全般を担当し、次年度理数科に進むことが決定している1年生が見学しました。外部からは運営指導員の各先生方、ご来賓、多くの保護者の方々のほか、本校の取組に関心を持ってくれている各研究機関、理工系機器メーカーの方々にご参加いただきました。

今年の参加校は県内2校県外8校の計10校。発表の件数は、計54本で本校からは10本の研究が発表を行いました。発表会の内容は、午前中が、全研究の代表者による1分間の英語によるショートプレゼン、午後は全54の研究を4グループに分け、聞くグループ2、発表するグループ2で25分×4回転のポスター発表を行いました。午前のショートプレゼンは、研究の骨子を簡潔に1分間でまとめるのは難しいのですが、各校とも簡潔明瞭でよどみのない発表が出来ていたのは、入念な事前準備の成果であると感じました。午後は各ブースにおける発表とそれに対する活発な質疑応答が行われ、各グループとも今後の研究の深化に向けて多くの示唆を得ることができたようでした。

指導講評をいただいた茨城大学の田内先生からは、研究の効率的な進め方の観点から、先行研究をもっと分析して活用できるデータ等は活用すべきであるといった指摘とともに、本年度ノーベル賞を受賞したお二人の研究者のエピソードを引きながら、「科学の原動力は好奇心である」といった応援のメッセージをいただきました。ご指導をいただいた多くの先生方、関係各位に、改めて御礼申し上げます。

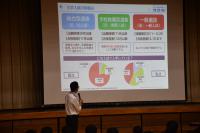

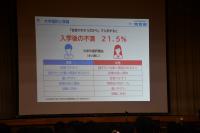

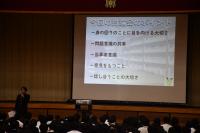

1学年の理数科決定者に対する説明会が、保護者の方々同伴で開催されました。内容は、本校理数科の特長に関する説明会でしたが、具体的には①本校SSH事業の目的と概要、②理数科における探究活動の目的とその成果、③各種研究発表会への参加の目的と意義、④次年度10月に実施される海外研修(ベトナム)の説明が主な内容でした。

現在本校では、SSH事業を柱に様々な探究活動が行われていますが、これらの活動をより実効性のあるものにするためには、生徒の目的意識の明確化としっかりした事前準備、そして周囲の効果的なサポートが不可欠です。今回の説明会は、該当生徒、保護者、教職員が目的を同じくして活動するための貴重な機会になったと思います。

次年度理数科に進むことが決定している1年生に対する「理数探究準備講座」が行われました。入学時に所謂くくり募集を行っている本校は、理数科として学べるのは2,3年生の2年間です。この限られた時間を最大限有効に生かし充実した理数教育を行うためには、彼らが2年生に上がるまでの準備期間がとても重要になります。この日は、担当する3名の教員から、次年度行われる「理数探究」の実施に向けて本年度中にすべきことと次年度の概要説明が行われました。活発な質疑応答の様子も見られ、該当生徒の意欲の高さが実感できた時間でした。

1年生の書道の時間に、各自が書いた仮名文字作品に対して相互鑑賞する活動が行われました。鑑賞活動は、生徒の学びの深まりを正しく評価する意味からも、芸術の時間の中で大変重要とされるところです。ここはまた授業者の創意工夫が現れるところで、そこが大変興味深いところでもあります。今回書道の中島先生が取り入れたのは、生徒が任意で選んだ俳句作品を仮名書きし、それを相互に鑑賞するというものでした。書を書く際には必ず学んだ「変体仮名」を任意で入れ込むことなどが条件として課せられ、それを相互鑑賞する際には、課された条件に対する創意工夫の度合いなどについて指定のワークシートに簡潔にまとめるなどの言語活動が入れ込まれていました。

また、この時間の前には、本校の敷地内にあるいくつかの石碑の碑文を「拓本」に取るという活動も行われ、生徒たちは敷地内に点在する任意の碑を決めて、拓本の取り方等について興味深そうに学んでいました。このような体験を通した学びは日が経っても忘れないものですので、今後とも各教科において創意工夫を懲らした活発な授業が展開されることを期待します。

1年生の「探究Ⅰ」で、水戸市役所並びに水戸市国際交流協会の方に講師を依頼して、地域の魅力とともに様々な課題や対応策等について理解を深めるための講座が開かれました。講座は選択制で7つ開設し、生徒は事前に希望の1講座を選んで聴講しました。講座のテーマは、①自転車に乗ってみたくなるまちづくり(水戸市役所交通政策課)、②フィルムコミッション~映像作品を通した魅力発信~(水戸市役所みとの魅力発信課)、③未来へつなぐ水戸の景観(水戸市役所都市計画課)、④がんばれ公害バスターズ(水戸市役所環境保全課)、⑤子育て支援について(水戸市役所こども政策課)、⑥水戸の国際交流(水戸市国際交流協会)、⑦水戸の文化財(水戸市歴史文化財課)でした。

対外的な交流の際に、生まれ育った郷土について聞かれることはよくあります。相手も、その人を育んだ背景について知りたいと思うのは極めて自然なことです。1年生にとって今回の講座が、本来の目的である探究のスキルの獲得に繋がる機会となるとともに、自分の郷土の魅力と課題についてより広く知るきっかけとなればよいと思いました。

量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所のご厚意で、本校から参加者を募り、施設内を見学し研究者の方々と懇談する機会を持つことができました。同研究所の方々には、7月の「理数科課題研究発表会」他で本校生の研究に対して助言等をいただいていますが、この日は普段は立ち入ることのできない施設の中で、世界でここにしかない実験装置等を見学させていただきました。

今回の訪問の目的は、「水戸を中心とする県央エリアにある研究機関が取り組んでいる最先端の研究を見学し、第一線で活躍されている研究者との交流を通して、科学や研究に関する興味関心を深める」ことと、「茨城県内の研究機関の取り組みを知ることで、自身のキャリアパスを考える上での情報やインスピレーションを得るための一助とする」ことにあります。前週土曜日の代休日に当たるこの日、参加者は午前中から夕方まで2班に分かれ、JT-60SA(超伝導トカマク型プラズマ実験装置)本体の見学、高周波加熱試験装置や超伝導磁石研究施設の見学等の貴重な体験ができました。最後に用意された研究者の方との懇談の時間も有意義で、施設を身近に感じるとともに、今後の研究や将来の展望にも大変気付きの多い時間となったようです。

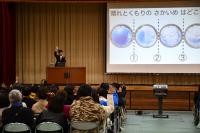

教育月間の学校公開日に合わせて、「PTA講演会」が行われました。講師は、本県出身の気象予報士で日本テレビ系の情報番組「ZIP!」のお天気キャスターを務める、小林正寿氏でした。テレビ等でもおなじみの小林氏の分かり易い説明で、私たちの生活に密接な関係のある気象予報士の仕事、天気予報番組ができるまでの過程、視聴者の視点に立った気象予報の魅力等について、よく理解することができました。加えて、異常気象に対する心構えや今後の生活上の注意点等についても専門の立場から説明していただきました。「日本一思いやりのある、気象予報士になろう」という小林氏の気概を随所に感じた90分でした。

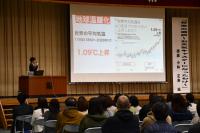

教育月間の学校公開日に合わせて、全クラスでの公開授業及び「教科横断型授業(第2回)」が行われ、保護者の方347名の参加がありました。公開授業は、本校の授業の実際を多くの保護者の方に知ってもらうことで授業の工夫・改善に資するのがねらいです。「教科横断型授業の実践」のねらいは「本校に於ける総合知の獲得を目指す理数教育のカリキュラム開発に資することと、指導法等の向上・改善」です。本年度も5月のPTA総会に合わせて第1回目を実施し、今回が第2回目でした。

5月は「数学Ⅱ×論理・表現Ⅱ」と「化学基礎×公共」の2本を実施しましたが、今回は、1学年の「SS生物×論理・表現Ⅰ」(理科と英語)、同じく1学年の「SS数学×美術Ⅰ」(数学と芸術)、2学年の「公共×論理・表現Ⅱ」(社会と英語)の計3本の授業を行いました。

テーマ(単元名・題材名)は順に、「Accept or Reject?-臓器移植を考える-」、「折り紙(幾何図形)の可能性を探る」、「英語を通して禅の思想を体験する-わかりにくさの重要性-」でした。「SS生物×論理・表現Ⅰ」では、臓器移植という問題に関して宗教観に基づく他国の考え方や友人の意見など、多様な意見を踏まえつつ、自分の今の考え方について確認することができました。「SS数学×美術Ⅰ」では、普段感覚や感性に基づいて鑑賞することの多い美術作品を数学的視点で見ることの面白さを導入にして、実生活に役立つ折り紙の技術を数学的な視点から理解することができました。「公共×論理・表現Ⅱ」では、班単位で考えた禅の公案を簡単な英語で表現する活動を通して、二元論的世界観や論理的な世界観以外の世界観を知ることができました。

このような授業実践を通して、知識を総合して考える楽しさ、実生活と結び付ける楽しさを知るとともに、答えの出ない問題に向かっていく姿勢などについても認識を新たにしてもらいたいと思いました。

1学年「探究Ⅰ」の時間に、茨城大学人文社会科学部現代社会学科の馬渡剛先生をお招きして、地域課題探究講演会が行われました。演題は「地域が抱える問題と社会の動き」。目的は、探究活動に必要な基本的な知識・技能を身につけ、地域にある課題を調べ、それを解決する手法を学ぶことと、現代の社会が抱える地域の課題について知り、今後の探究活動の質の向上を図ることです。

本校第1学年の探究の時間では、探究や研究の充実のため、地域の実情について認識を深める機会を設定しつつ、様々な探究の手法や注意点について知るための時間を設定します。今回の馬渡先生のご講義により、地域の抱える具体的な問題やその解決のための方向性について知ることができました。

1学年「探究Ⅰ」の時間に、本校SSH運営指導員でもある理化学研究所の楠瀬まゆみ先生より、「研究/探究の倫理」の題で講演をいただきました。目的は、探究活動に必要な基本的な知識・技能を身につけるとともに、地域課題研究を実施するにあたって必要な倫理的視点の獲得を図り、実施した探究、実験の手法の妥当性を振り返るための方法について学ぶことです。「女性研究者による講演会」としたのは、喫緊の課題でもある、理系女子所謂「リケ女」の発掘と育成のきっかけとしたいねらいもあるからです。楠瀬先生からは、「なぜ研究職を選んだか」「文系と理系をまたいだ仕事と研究(研究所での研究倫理の業務)」「研究員の仕事(東大と理研の経験・再生医療実現ハイウェイ等の国プロ大型研究など)」「研究倫理とは(研究公正、人を対象とした研究の倫理の歴史など)」という多岐にわたる内容の講演をいただきました。

研究の成果を上げることは勿論大切ですが、一つ間違えば結果を全て失いかねない研究倫理の問題について早い時期に学ぶことができたのは、生徒にとって大変意義有ることと思いました。

県保健体育科から諏訪靖典指導主事が来校し、本校保健体育科の田口敬二教諭の授業実践に基づく研究協議が行われました。単元名は「現代社会と健康-精神疾患の予防と回復-」、対象学年は1学年でした。3時間構成の第2時間目を公開しましたが、他教科からも多くの先生方の参観があり、事後の研究協議も含め充実した時間を持つことができました。授業を受けた生徒は、ストレスの多い現代において、誰もが罹る可能性のある「精神疾患」の予防と回復のための具体的な方法について学ぶことができました。グループ協議や、教師との遣り取りの時間を多めに取ることで、実際に役立つ知識を得ることができたようでした。

家庭基礎の授業の一環で、「赤ちゃんが学校にやってくる~いのちと出会う感じる授業~」が行われました。座学の授業を通して学んだ、乳幼児期の心身の発達と生活、親の役割と保育、子どもを取り巻く社会環境、子育て支援等についての知識を、ゲスト(乳幼児とその保護者)とのふれあい体験を通して、実感を持って捉え直し、「子どもを産み育てることの意義」について考え、「子どもの健やかな発達のために親や家族、地域や社会が果たす役割の重要性」について認識を深めるのがねらいです。

協力いただいた「NPO法人 水戸こども劇場」の皆さんとゲストの方々に、深く感謝します。

国際交流事業の一環として、JICA筑波の研修生12人を招き、1学年対象の研修会が行われました。目的は、世界各国から参加している研修生との交流を通して、異文化に触れ多様な価値観を身に付けるとともに、対話を通してコミュニケーション能力の向上を図ることです。プレゼン形式による互いの国の紹介に加え、文化や課題に関する事前の調査を基にした質疑応答などが行われ、有意義な時間になりました。

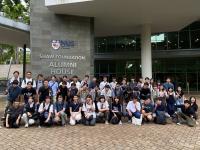

理数科2年生の海外研修(修学旅行)が行われました。行き先はシンガポールです。初日はほぼ移動でしたが、特に体調不良も出ず、順調でした。

2日目は午前中に「垂直農園」の施設を見学しました。シンガポールでは、狭い土地を効率良く使って作物を育てる必要があるため、上にプランターを伸ばす発想が生まれました。生徒立ちには新鮮な驚きがあったようです。午後はチャンギ空港内での研修プログラムでした。海外との連携を重視しているシンガポールの窓口です。この日は緊張も取れ、現地の方へ多くの質問が飛び交う状況になりました。夜は翌日の発表に向けて、入念に確認する姿が見られたようです。

3日目は午前中が、シンガポール国立大学の学生との交流でした。各研究班のスライドを基に、具体的なアドバイスやヒント、そして賞賛を得たようです。最後には個人研究を行っている生徒の発表もあり、激励の言葉を頂きました。午後は現地学生とB&Sプログラムを行いましたが、実際にシンガポールの電車や路線バスに乗ったことは良い経験になったようです。

4日目は午前中にシンガポール動物園を訪問。生物研究班は興味津々だったようです。生徒は思い思いの場所で自由に見学しました。午後はガーデンバイザベイ見学、マリーナバラージでの研修でした。時間の余裕があったので、ゆっくり施設を回ることができました。その後、マーライオン公園で休憩し、最後の日程を終えました。

最終日は午前11時に全員無事に、緑岡高校に帰着しました。充実した表情が印象的でした。

普通科2年生の修学旅行が行われ、私も同行しました。行き先は九州方面で、長崎県と福岡県を中心に回りました。直接当地の歴史や文化に触れ、長崎では平和学習にも取り組みました。世界各地で紛争が絶えない昨今ですので、平和学習を多感な高校時代に入れることの意義は大きいと思います。事前学習等も十分に行い、他人事ではない有意義な学習ができたようです。軍艦島では石炭業の盛衰を目のあたりにし、長崎市内班別行動では、かつての外国文化の入口の実際に触れました。太宰府天満宮では歴史と文化にも触れ、北九州の先端の体験型学習や門司港レトロ地区散策も十分満喫できました。

第61回の「緑歩会」が、快晴の秋空の下実施されました。本校の伝統であるこの行事は、責任感や連帯感を深め、体力の向上を図るのが目的です。前日まで台風の進路が気になりましたが、この日はまさに台風一過の快晴でした。

海コース、山コース、川コースと3つのコースがある中で、今年は「川コース」を歩きました。朝9時、3年生を先頭にリリーアリーナを出発。那珂川の堤防をひたすら遡上しました。秋も徐々に深まってきましたので、那珂川の水も色が澄んで深くなっていたように思いました。昼食は途中堤防を逸れて七つ洞公園にて取り、午後からはまた川沿いをゴールの静峰神社を目指して歩き、午後4時頃に全員無事にゴールをしました。

当日の歩行距離は20キロということでしたが、当日歩いた先生によると、実際には25キロ以上だったとのこと。事前の下見を何度も重ねてくれた体育科の先生方をはじめ、当日運営にあたってくれた全先生方並びに関係者のおかげで、充実した「緑歩会」になったことにあらためて感謝します。

生徒会書記2名の任命式と、各部等の表彰式及び陸上競技部の壮行会が行われました。生徒会書記は、前回の投票で欠員になっていたところですが、2名の生徒が名乗りを上げてくれました。活動的な二人が加わったことで、生徒会活動も更に活発になると思いました。表彰は、陸上競技部、水泳部、硬式テニス部(女子)、夏にSSH成果発表会で大きな賞を獲得した3-7坂本君(8月の「校長室より」にて紹介)、家庭科のつくろう料理コンテストの栄誉に対して行われました。本校生の能力の幅の広さを改めて実感しました。

また壮行会は、滋賀の国民スポーツ大会に出場する陸上競技部の萩原実咲さん、坂本一真さん、同じく関東選抜新人陸上競技大会に出場する嶋田基宏さんに、エールが送られました。萩原さん坂本さんは既に滋賀入りしていたため、一年生の嶋田さんが一人で挨拶。しっかりと言葉を選んで落ち着いて決意を述べる姿に頼もしさを感じました。

※後期始業式の校長講話は、以下の内容で行いました。要旨を紹介します。

皆さん、おはようございます。10月になりました。本日から後期6か月の学校生活が始まりますが、前期6か月間で、皆さんの様々な活躍の様子を見聞きすることができ、大変嬉しくまた頼もしく感じています。秋は天候も安定しており何をするにもいい季節ですが、皆さんの通学路でも様々な草花の咲く様子が見られるでしょう。また来週月曜日(10/6)は十五夜です。周囲の季節の変化などにも敏感でいられる心の余裕はもっていてください。

さて本日は皆さんに、次の4点の話をします。それは①学校行事を学びの機会に②平日の学習時間の確保③タイムマネジメント④緑高生の品格の4つです。

(学校行事を学びに)

後期も来週の「緑歩会」に始まり、2年生の修学旅行、海外研修、種々の研究発表大会への参加、各部活動の大会等、多くの活躍の機会があります。「緑歩会」は、全生徒で20キロ余を歩きますが、勿論私も歩きます。時間をかけてひたすら仲間と歩く経験は、なかなかできるものではありません。「緑歩会」は、歩くことが目的です。歩くことによって見る景色、仲間との時間の共有、それらは普段の教室の学びからは得られない貴重な経験になります。皆さんの先輩もそうでしたが、多くの高校生は高校生活の思い出として、学校行事や部活動を挙げます。これらに共通しているのは、仲間との濃密で充実した時間があるということです。このこと一つを取っても、高校生だけでなく、人は人との交わりの中で少しずつ成長していくことが分かります。

学校行事は、他に替えがたい貴重な経験の機会であり学びの機会です。本校の学校行事は単なるイベントではありません。日頃培った体力、知恵、感性などを総動員して楽しむ、総合的、体験的な学びの場です。後期に用意した様々な行事、部活動、発表会等が皆さんにとって心に残る体験の場になることを望みます。

(学習時間の確保)

ただ今、体験活動の話をしましたが、SSH指定校でもある本校は、普段の授業の中にも探究的取組を取り入れ、先進的取組も行っていますが、探究活動をより実りあるものにするのに、基礎学力は欠かせません。その点で、先日行った学習状況調査の結果、皆さんの平日の学習時間が減ってきているということは、原因は様々でしょうが、危惧すべき結果です。最近では校外での様々な取組への参加や発表の件数は飛躍的に伸び、結果も出ているだけに、知識獲得のための学習と、知識を総合して取り組む探究の機会の確保という、この両者のバランスが大事です。両者のどちらか一方に偏ることなく高い意識で学びを継続することを、後期の始まりに皆さんに要望します。

(タイムマネジメント)

ただ今お話しした「学習時間の確保」のために「タイムマネジメント」の考え方は大切です。多くのことに挑戦しようとすると時間の配分が必要になってくるからです。この大切さに関しては、3年生は身をもって感じていることと思います。5分、10分の大切さを実感し、1分間でどのくらいのことができるか、何をどのような順序と配分で行えばより効率よく物事を進められるかといったことにも気を配っていると思います。特に部活動等引退後の皆さんの時間の使い方は、後輩も見ているでしょうから、きっと大きな気付きをもたらすと思います。「受験勉強」や「進路選択」の機会に身に付けた、時間の有効活用の意識やマネジメントの仕方は、今後皆さんが世の中に出て活躍していく際にも、大きな力になります。

(緑高生の品格)

「品格ある緑高生であってほしい」という話は、これまでも事あるごとに具体例を引いてお話ししてきました。今回は少し視点を変えて、「モラル」という側面から話をします。実は本日の朝、先生方に「生徒諸君にモラルの大切さを、各先生方の実体験を例に引くなどして、機会あるごとに伝えて欲しい」という話をしました。きっかけは、ここのところの「AI」等先端技術の飛躍的発展の傾向が、生徒諸君が世の中で活躍する頃には益々顕著になると思われるからです。人は便利なものには虜になりますし、ともすると使われることにもなりかねません。技術の誤った使い方や迷惑な使い方も、その先にあります。ですから皆さんにも常に、「緑高生の品格」という意識をもって、「人に迷惑を掛けない」先端技術の使い手であってくれることを願います。これは本校の目指す「自他のしあわせ願える生徒」の姿ともこれは重なってくるものです。

先日、水戸市内で行われた合同の高校説明会の会場に行ってきました。本校のブースは担当の先生方が休む時間もないくらい多くの中学生と保護者で賑わっていました。このように本校に興味関心を持ってくれる方がいるということは、皆さんの日々の活動の成果が評価されているということでもあります。今後もそのような意識をもって、日々の学校生活を充実させてください。

(本物に触れよう)

最後になりますが、芸術・文化の秋になりましたので、特に1,2年生はラーケーションの制度などもありますから、様々なところに出かけて本物に触れる機会を持ってください。この夏「国宝」という映画が公開されて評判になりましたが、歌舞伎等の伝統芸能で至芸に触れるのもいいですし、文化財としての「国宝」を見に出かけてもいいでしょう。いずれにしても本物が持つ魅力や迫力に触れる機会を積極的に設けてほしいと思います。皆さんの感性はこのような経験を通して磨かれます。

それでは、後期の6か月間に、皆さんが生き生きと活躍する姿を数多く見られることを楽しみにしています。以上で、講話を終わります。

本校軽音楽部のライブが、本館2階吹き抜けのステージにおいて2日間にわたって行われました。昼休みの実施ということもあり、2日とも多くの見学者で賑わいました。バンドの数も大変多かったのですが、設定時間どおりに各バンドの持ち味を十分に発揮したステージが展開されました。

自作の楽曲を披露するグループもあったそうで、学業、運動とともに、このような創作的な活動にも積極的に取り組んでほしいと思いました。

1年生対象の「早期キャリア講座」が実施されました。「県内の様々な企業の経営者や社員の方から直接その仕事の内容や魅力を聞くことで、将来の職業について考えるきっかけにするとともに、学科・コース選択の一助とする」のが目的です。この日は一年生のクラス数と同じ7つの企業・団体の方(医療、金融、研究所、酒造会社等民間3社、公務員)にお越しいただき、それぞれ工夫を凝らした講座を行っていただきました。

本校は、高校卒業後は進学する生徒が大半ですが、働く現場の実際を早い時期に知っておくことは、健全な職業観育成の観点からも非常に重要であると思いました。

2年生の理数科は、10月19日より、シンガポールでの海外研修に参加します。そのプログラムの中に現在各班単位で取り組んでいる課題研究内容の英語によるプレゼンが入っています。そのための練習が引率者及び理数部教員の指導のもと実施されました。

プレゼンには基礎学力や慣れも必要ですが、一番は英語日本語を問わず、聞く相手の立場に立って、伝えたいことを簡潔明瞭に伝えることだと思います。この日はまだメモなどを見ながらの練習でしたが、このような経験の積み重ねを経て、現地では納得のいくプレゼンをしてきてほしいと思いました。

夏休み明け最初の全体行事、クラスマッチが行われました。天気の不安はあったものの雨による中断等も無く、むしろ残暑をさほど感じさせない快適な天候の中で行うことが出来ました。夏休み前からこの日に向けて、生徒会役員、各クラス体育委員による綿密な打合せがなされ、競技関係各部のきめ細やかな時間と場所の管理によって、大きな怪我人や熱中症の生徒を出すこともなく、安全かつスムーズに実施できました。

1年生の新鮮な勢い、2年生の気力・体力の充実ぶり、3年生の貫禄と安定を感じることができたことを、大変嬉しく思っていますが、最後のリレー決勝の時点でも疲れを見せない体力と、予定の時間どおりにしっかりと進めることのできた運営と協力体制のすばらしさにも、感心しました。

この勢いと団結力を今後の学校生活にも生かし、全員がそれぞれのステージにおいて更に充実した時間を過ごしてくれることを願っております。

本年度の2年理数科の海外研修は、10月19日(日)~23日(木)の期間で、マレーシアを訪問します。この2年理数科の海外研修は、普通科2年生の修学旅行に当たる行事ですが、訪問地が外国である点と体験型のプログラムをメインにしている点が特徴です。この日は特に体験型プログラム「B&S」で巡る現地の場所について、各グループで討議をしながら絞り込みを行いました。「B&S」プログラムとは、現地の学生等が兄弟姉妹役(Brother & Sister)となり、一緒に観光地を巡ったり街歩きをしたりする活動が中心のプログラムのことで、生徒たちは同世代の学生たちと交流を図りながら、マレーシアの暮らしや文化等について理解を深めることができます。

事前の計画をしっかりと立て、有意義な海外研修にしてほしいと思いました。

本年度の普通科の修学旅行は、10月19日(日)~22日(水)の期間で、長崎、福岡、北九州方面を訪問します。長崎での平和学習、歴史・文化学習、班別自主研修、福岡での歴史・文化学習、北九州での体験型学習を通して、「責任・規律・協調の大切さを認識するとともに、主体的に判断し、自主的に行動する態度」を育成するのがねらいです。

事前学習では、旅行を担当する茨城交通さんの担当者の説明の他、各係からの説明がありました。修学旅行は、訪れる場所によって学びの意義がそれぞれ違ってきます。それぞれの訪問地に関する事前学習を自主的に積み、学びの多い4日間にしてほしいと思います。

本校のスクールカウンセラー、臨床心理士人見健太郎先生による教育相談研修会が実施されました。演題は「(続)カウンセリング室から見える緑高の風景-関わりに求められること-」。夏休み明けはとかく、心身の不調に悩む生徒が多くなる時期です。その際に声かけや助言を行うにも、本校生の特徴や現在の状況を正しく押さえておくことは、効果的な助言のみならず状況を悪化させないという点からも大事と思います。今回の講話は、先ずは本校生の実態と全体的な傾向について触れていただいたので、教えていただいた専門的知識を、より効果的に使っていけると思いました。

本校生の睡眠時間がやや少ない傾向にあること、正しい判断や思考ができない状況と健全な状況の間で心が行き来している「心の二つのモード」の話、コロナ禍を経て心が内出血状態にあるという話などが印象的でした。後半、実際の状況を想定してのグループ協議を行うことで、より実践的な研修となりました。

「開講式」は、放送により、以下の内容の話をしました。

(はじめに)

全校生徒の皆さん、おはようございます。夏休みも終わり、本日から第2回定期考査が始まりますが、しばらくの間集中して私の話を聞いてください。この夏休み中も、多くの皆さんの各所での活躍の様子を、たくさん見聞きすることができ、大変嬉しくまた、心強く思っています。

本日は学校再開にあたり、冒頭改めて本校が皆さんに求めている学びの在り方と、目指していく姿について確認しておきたいと思います。

(主体的態度としたたかさ、しなやかさ)

私は本年度様々な機会を捉えて、皆さんには「主体的に学んでほしい」「主体性を大切にしてほしい」ということを話してきました。今年の学校PR用のポスターのキャッチフレーズを「私は学ぶ、私が学ぶ」としたのもそのような理由からです。

この学ぶ際の「主体的態度」は、昨年来これも言い続けてきた、「したたかさ」と「しなやかさ」を皆さんが身に付けていく上で欠かせないものです。この「したたかさ」とは、少し分かり易く言うと、「上手くいかない経験・失敗の経験すら糧にしてそこから何かを学び取ること」、「しなやかさ」とは「自分の考えを明確に持ちながらも柔軟な精神によって他者と調和できること」と言えます。そしてこの「したたかさ」と「しなやかさ」を一人一人が身に付けていくことで、緑高生皆が持っている、「他者を思いやる心」、「優しさ」、「真面目さ勤勉さ」が、心の強さに裏打ちされたものとなり、世の中でより有効に働くようになると考えます。このように本校3年間の学びの中でこの「したたかさ」「しなやかさ」を獲得することが、現在のような先行き不透明で非連続と言われる時代を、皆さんとその周囲の人が、「しあわせ」に生きることに繋がっていくと思います。本日改めてこの機会に、「したたか」「しなやか」という、この極めて簡潔で短い言葉を学校の目標として掲げた意味を再確認してください。

そしてこの力を身に付けるために、もしくはさらに強いものにするために皆さんは、日々の授業、部活動、様々な特別活動、探究活動等に取り組んでいるわけです。これらの活動はみな目的は同じで、「したたかさ」「しなやかさ」を身に付けるための手段です。本日からの学校生活でも、様々な活動に全力で取り組んでください。

(一日一日を大切に)

難しい話はここまでですが、3年生にとって夏休み明けは、個人差はありますがこれまでの学習の成果が少しずつ現れてくる時期です。各自の進路に向けて、それぞれが個別の歩みを始めるので、今までのような皆が同じ事をしているという横並び感はなくなる分、時には不安を覚えることもあるでしょうが、これまで同様に、その日その日にすべきことをしっかりとこなしていってください。「その日その日をしっかりと積み重ねた」という自信が、進路を決めていく場面では、自分自身の支えになります。

(緑高生の気質の小さな変化)

1,2年生には、夏休み前頃から私が感じてきた皆さんの小さな気質の変化で、嬉しく思ったことについてお話ししておきます。それは、皆さんの対外活動等の引率に当たった先生方から、「悔しがる」様子についての報告を数多く聞けるようになったということです。思った結果と違う結果になったときに、無理して自分を納得させない事で、次の学びへの大きな気付きが得られることもあります。

一つ例を挙げると、先日神戸市で行われた、「SSH生徒研究発表会」では、本校を代表して参加した生徒が、全国大会の場で大きな賞を二つ取ってきました。この時の生徒の様子や反応を、引率した先生に聞いたところ、「全国の場で堂々と楽しそうに発表していた」とのことでしたが、同時に受賞に関しては「むしろ悔しそうだった」ということを引率の先生は言っておりました。

「悔しがる」というのは、今の自分の力や実力を知っている人しか悔しがれません。また相手の優れた点やすごさに共感し、もっとやれたと思った人しか悔しがれません。そして何より悔しがれるのは「主体的に学んでいることの証明」でもあります。私が「嬉しい」と言ったのはこの様な理由からです。

私はここに日頃の学びの成果とともに、「探究の質の向上」を実感しました。探究の質が確実に上がっていることを、この「悔しがる」が、取り組んでいるときは何より「生き生きと楽しそう」だという様子から合点できました。外に向かって活動の場を広げていくと、むしろ上手くいかない経験をすることの方が多いと言えます。今後1,2年生の皆さんが「生き生きと楽しく学び」ながらも、望む結果が出なかったときに素直に悔しがれる学びを展開していくことを望みます。

(自分の身は自分で守る)

それから最後にもう一つ、大切な話をしておきます。来週月曜、9月1日は「防災の日」です。防災の日というのは、「広く国民が台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、これに対処する心構えを準備する」ために制定された防災啓発デーです。1923年9月1日に発生した関東大震災に由来します。ここのところの異常気象による豪雨、頻発する地震と津波の発生等、天災はいつ皆さんの身に降りかかるか分かりません。「自分の身は自分で守る」。この事を改めて肝に銘じてください。

またその関係でもう一つ。最近再び新型コロナウィルス感染症流行の兆しが見られます。学校は集団生活の場ですので、コロナ禍での集団生活のマナーを思い出し、互いが気持ちよく生活できるよう、基本的感染症対策を実践してください。加えて、熱中症のリスクも依然高いと言えます、こちらも基本的な対策を取って「未然防止」に努めてください。

(むすびに)

これからの日々、皆さんの更なる成長を後押しする行事等が数多く予定されています。先ずは心身の健康に心を配って充実した日々を送ってください。

県立水戸聾学校との、「3Dプリンターを介した連携事業」が、本校で行われました。4年目を迎える本事業の目的は「両校の生徒がパートナーシップを組み、3Dプリンターを介した協働的活動を行うことで、インクルーシブデザインを生み出すための基礎的素養を身に付ける」こと。全3回の内の2回目となった今回は、両校がそれぞれ作成した制作物を持ち寄って組み合わせ、課題を洗い出して協議を行いました。制作したのは前回の話し合いの結果、「聾学校幼少部の児童が遊べる玩具」でした。お互いの遣り取りも回を重ねるごとにスムーズになり、より有意義な活動が展開できたようです。

8月6日(水)・7日(木)、令和7年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会が、兵庫県の神戸国際展示場にて行われました。

本校からは、5/14の校内選考会を経た、坂本裕紀さんの研究「校内アプリ『Campus Link Pro』の開発」(個人研究)が学校代表として参加、見事「ポスター発表賞」と「生徒投票賞」を獲得しました。

この発表会では、今年度指定校とSSH経験校併せて238校(一校一本)のポスター発表が行われました。審査の結果この238研究の中から、①文部科学大臣賞(1校)、②科学技術振興機構理事長賞(1校)、③審査委員長賞(2校)、④奨励賞(8校)、⑤ポスター発表賞(12校)、⑥生徒投票賞(12校)が決まります。本校の坂本さん(3年理数科)は、⑤⑥のダブル受賞を果たし、受賞校を代表してポスター発表賞の表彰状を受け取ってきました。⑤ポスター発表賞は、審査委員が選ぶ、優秀な内容の研究発表に贈られる賞で、各分野2校が受賞(坂本さんは情報分野)します。⑥生徒投票賞は、会場で発表を聞いた参加生徒が一人1票を、自分がいいと思った研究に投票し、その得票数が多かった12校に贈られる賞です。

当日の会場での様子は引率の顧問によれば、「本校の発表ブースは常に興味を抱いていただき、年代を問わず足を止めて下さる方が多く、発表はひっきりなしだった」そうです。「なかでも興味深かったのが、同様の課題意識や研究テーマで課題研究を行っている高校生が多かったことで、本校生と今後も連絡を取り合って開発等進めて行きたいと考えている他校生徒が何人も声を掛けてくれた」とのことでした。一般参加(見学団など)の方々からも、「本当に一人でここまでやれたのか?」、「今後の開発継続などをどうするのか」など、様々なお声かけを頂いたことも、大きな励みになったようです。

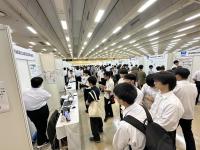

令和7年度の「学校説明会」が二日間にわたって実施され、二日間の合計で、県内77の中学校から870名の中学生の参加がありました。生徒会本部役員の事前の入念な打合せの結果、極めて効率よく、安全で充実した説明会になったのではないかと思います。当日のプログラムは、①学校概要説明、②校内見学、③体験活動(模擬授業、生徒発表、部活動体験からの選択)でしたが、限られた時間の中で、本校の魅力や特徴を伝えられたのではないかと思っています。運営は、例年どおり生徒会役員と公募に寄り集まった60名の委員を中心に行いました。全体は体験と対話による交流に主眼を置いて実施されましたが、中学生の積極的な姿を頼もしく思いました。

東京都の立川高校が主催の「オンライン化学実験会」に、自身の研究分野に関連のある生徒が参加しました。このような多様な学びの形態に積極的に参加することで、各自の研究に新たな気付きと進化をもたらしてほしいと思いました。

SSHの取組の中の国際関連事業の柱の一つである、「Intensive English Training」が行われました。対象は本校理数科の2年生及び希望参加の英語部の生徒です。講師として県内で活躍中のALTの方9名が協力してくれました。目的はこの取組を通して、英語に親しみ科学英語への意欲を高めるとともに、未知のことにも積極的に挑戦しようとする力を育んで、さらに高い目標に向かって努力しようとする意欲を高めることです。本校ALTアムリット先生の入念な準備により、「英語での実験レポートの書き方」「校内の生物多様性についての観察」「科学的な研究論文の読み込み」「仮説・研究方法・結果・考察の理解」「プレゼンテーションとまとめ」といった内容を、確実にクリアしていきました。10月の海外研修に向けて、大きな気付きを得た2日間になりました。

ご協力いただいた、ALTの皆さんに、感謝いたします。

本校「SSH事業」の柱である、「SE課題研究発表会」が、水戸市民会館で実施されました。3年生にとっては、ここまでの研究の集大成の場でした。午前中は各班(計11班※内個人研究1)によるプレゼン形式の発表・質疑応答及び講評。午後は、各班ごとのワークショップ形式でのポスター発表を行いました。

研究には、理科・数学・情報の各分野の内容があり、主題は次の通りです。①~⑩の研究は班単位(1班4名)での研究、⑪は個人研究でした。

①情報:画像認識を用いて栄養状態を判定するアプリの開発

②物理:溶媒の濃度の違いによる水溶液中の屈折率の変化

③物理:対流を利用した発電方法の研究

④化学:ルミノールの合成と化学発光

⑤化学:ネギの葉身に含まれる抗菌成分に関する研究

⑥化学:デンプンの加水分解における最適な固体酸触媒の研究

⑦生物:麹の酵素の働きによる乳酸発酵促進の検証

⑧生物:発光バクテリアの可能性

⑨生物:右か左か プラナリアの交替性転向反応

⑩数学:可視化による無限級数の考察

⑪情報:校内アプリ「Campus Link Pro」の開発【個人研究】

前半の発表は、ここまで試行錯誤を繰り返しながら導き出した研究結果を、簡潔明瞭に示すことができたと思います。プレゼンは、内容や構成もしっかりとしており、臨む姿勢もよく、とても聞きやすいものでした。質疑応答にも適切に対応できたのは、研究内容が細部にわたって頭に入っていたからだと思います。質問は1,2年生からも数多く寄せられ、主体的に参加している態度を頼もしく思いました。

講評をいただいた、茨城大学教授、田内広先生からは、冒頭に「内容が消化されていて分かり易くなった」との感想をいただき、「その分要求のレベルも上がる」という言葉は大変励みになりました。科学を進めるのに大切なことは、「好奇心を大切にすること」と「自由な発想」であるとのお話しは、今後生徒諸君がそれぞれの道で学びを続けていく際にも、大切にしてほしい心得であると思いました。

この日の壮行会は、バレーボール部の関東高校ビーチバレーボール大会出場と、メディア文芸部の全国高校生短歌大会出場の壮行のため実施されました。7月3日に続く、夏休み前2度目の壮行会です。

表彰式は、「陸上競技部」「水泳部」「バレーボール部」「棋道部」「理数部」「吹奏楽部」から、延べ12名と団体として9件の表彰が行われました。

続いて行われた後期生徒会役員任命式では、西口音々(会長)、横須賀柊介(副会長)、鵜飼悠生(副会長)、福島椛綸(会計)、大橋隼(会計)の各役員が選挙の結果任命されました。後期も多くの学校行事が計画されていますので、生徒会役員を中心に各行事を全校生徒で盛り上げてほしいと思います。

夏休み前の集会では、今年折に触れて話している、「主体性」ということについて、「緑高生の持っている真面目さ、素直さ、優しさが『主体性を持つ』ことで、さらに輝く」という話を改めてしました。主体性をもって行動するためにも、「気持ち(考えと決意)を外(言葉)に出してほしい」ということや、「冷静さや慎重さは大切だが、それは『挑戦』を前提としたものであってほしい」といったこともお伝えしました。また、「緑高祭」や「野球応援」といった学校行事の際に何度も耳にした、「ありがとうございます」という言葉を例に挙げて、引き続きこの言葉を掛けてもらえるように、努力を惜しまないでほしいといったこともお話ししました。

最後に夏休みを控え「お金の価値と危険性」について、「お金は(正しく世の中で回すために)消費という意識ではなく、生かすという視点で使ってほしい」ということをお願いしました。

皆さん一人一人が、心身共に健康で、充実した夏休みを過ごしてくれることを願います。

4回戦の野球応援が、水戸市民球場にて行われました。対戦相手は、東洋大学牛久高校。強豪校相手に、互角以上の戦いをしてくれたと思います。印象的だったのは自分たちの野球を最後まで貫いたこと。これまでの試合以上に攻め・繋ぎ・揺さぶり・守り、チーム一丸となって勝利を目指しました。応援席の一体感も素晴らしく、母校の勝利のために応援団・チアリーダー・吹奏楽部・JRC部・一般生徒が一つとなってともに戦い続けていました。最終結果は、26年ぶりの16強。緑岡高校の歴史に残る誇らしい成果です。校歌を3度にわたって全参加者とともに歌えたことが、何より嬉しいことでした。

当日は、休日ということもあって、客席には本校の関係者の方々、本校を応援してくれる方々も大勢駆けつけてくださり、選手、応援団、保護者とともに、最後まで熱い声援をいただきました。改めて御礼申し上げます。

緊迫した素晴らしい試合をともに戦った東洋大学牛久高校さんに感謝するとともに、今後の活躍をお祈りします。

3回戦の野球応援が、笠間市民球場にて行われました。対戦相手は、下妻第二高校。笠間市民球場は熱中症のリスクも高いことから、応援団、チアリーダー、吹奏楽部、JRC部のみの応援参加で、他の生徒は学校で通常授業を行いました。

試合は幸先良く先制点を奪い、終始優位に進めることができました。ただその間も集中力を切らさず野球部、応援席が一体となって試合を盛り上げていたのが、印象的でした。結果的に試合に勝利することができたのは、本校野球部の「一球入魂」「凡事徹底」の精神に貫かれた日頃の努力と、それを全力でサポートした周囲の仲間のお蔭です。再び参加者全体で校歌を歌うことができ、さらにチームとしての学校としての結束が固まったように感じました。

好ゲームをともに戦った下妻第二高校さんに感謝します。

本年度の野球応援が、ひたちなか市民球場にて行われました。対戦相手は、日本ウェルネス高校。緊迫した試合展開でしたが、最後まで集中力を切らさずに粘り強く戦った選手諸君と、グランドの選手と一体になって応援を続けた全校生徒を誇りに思います。最終的に勝利を摑み、全校で校歌を歌うことができたのも、諦めない気持ちを全員が共有できていたからです。感動的な試合をともに作ってくれた、日本ウェルネス高校の選手の皆さんにも、感謝したいと思います。

家庭基礎の授業で「おいしい味は健康的?」というテーマのもと、糖分・塩分濃度測定実験を行いました。糖分については、日頃なじみのペットボトル飲料3種類の糖分を、手持屈折糖度計を用いて測定し、一日の摂取量との比較することで健康的な糖分摂取について理解を深めました。また、塩分については味噌汁を作って食することで、味の好みと塩分摂取量を体験を通して考えました。各自の味の好みを通して食習慣について考えたり、塩分摂取を夏バテ防止と高血圧という複数の視点から考えられたのもよかったと思います。ワークシートを通して考えを深めながら振り返りもできて、有意義な時間となりました。

この夏に、県を代表して全国大会に出場する選手の壮行会が行われました。全国大会に派遣されるのは「陸上競技部」「水泳部」「映画研究部」「棋道部」です。本年度も運動部文化部ともに活発に活動してくれていることを嬉しく思います。また全国・関東には繋がらなかったものの、その他の部活動での活躍の様子は、数多く耳に入ってきています。全国大会に出場する皆さんは、全校の応援を力に変えて、晴れの舞台を十分楽しんできてください。

この壮行会に続き、全国高校野球選手権大会茨城大会に出場する野球部の壮行会と応援練習が行われました。野球部のこれまでの活躍と内外での立派な振る舞いは、いつも嬉しく見聞きしていました。こちらも全校の応援を大きな力にして、緑高の精神を野球を通して示してほしいと思います。応援する生徒諸君は、全校で校歌を歌える貴重な機会ですので、緑高生としての誇りと一体感を感じつつ、球場を大いに盛り上げてください。

4週間の実習を行っている1名の教育実習生の研究授業及び、授業参観した先生方が参加しての研究協議会(第3回目)が行われました。実習生の該当教科は保健体育でした。研究授業は、事前に発問事項全てを明記しそれに対する応対を考えている、入念な準備が印象的でした。予期せぬ回答にも落ち着いて適切に応対できていたと思います。

放課後の研究協議では、実習生の感想の後、各先生方から率直な感想と助言をいただきました。課題の指摘に対して熱心にメモを取る姿に、実習生の今後の更なる成長を予感し、大変頼もしく感じました。

本年度第1回目の「学校評議員会」が開催され、4人の評議員の皆さんが参加され(お一人はオンライン)ました。冒頭の1時間は授業参観を行い、本館で行われている授業を一通り見ていただきました。授業のスタイルが大きく変わっていることに、改めて驚かれたようです。このように生徒の学びの実際が時代とともに変化してきていることを折に触れて外部に発信することは、より建設的なご意見をいただく点からも大切であると思いました。その後校長より本年度の学校の経営方針等の説明があり、続いて各担当から事業及び成果についての説明がありました。その後は質疑応答・意見交換の時間になりましたが、心の悩みを抱えた生徒に対するフォローに関する質問や、職員の働き方改革に関する具体的改善策についての質問などがありました。寄せられたご要望・ご意見等については、今後の学校運営のための参考にさせていただきます。

本年度の「防災避難訓練」は、雨天のため体育館への避難となりました。ただ、実際の火災や地震の際の避難場所は、ものが「落ちてこない」「倒れてこない」「異動してこない」場所ということなので、原則としてグランドになります。昨日の午後も大きな地震がありましたが、地震等の自然災害や火災はいつどこで発生するか分かりません。それだけに「自分の身は自分で守る」という当たり前の「当事者意識」を持つことが何より大切です。そしてそのためには、全国どこにいても同じような行動がとれるように、日頃から「想像力」を磨いておくことも大切です。

「第46回緑高祭」が2日間にわたって開催され、多くの来場者で賑わいました。今年の全体テーマは「繋」。多くの人との繋がり、そして新たな人との繋がりを実感できた2日間だったと思います。実行委員長をはじめとした実行委員の皆さん、準備のサポートに当たった先生方、大変お世話になりました。各クラスの創意工夫に溢れた発表、各有志団体の発表は勿論、各文化部の発表や研究成果の発表・展示も充実しており、本校生の持っている力を存分に発揮した「緑高祭」になったと思います。

また、外部の方に本校を知っていただく貴重な機会ともなりました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

本年度の「薬物乱用防止講話」と「交通安全講話」が、水戸警察署から講師を招いて実施されました。「交通安全講話」の講師は、交通第一課の春日伸也氏、「薬物乱用防止講話」の講師は、生活安全課の岩渕二郎氏と石津恵氏。それぞれ映像を交えての50分間の講話でした。「自分の身は自分で守る」。このことは両講話に共通して皆さんに考えてほしいことです。その上で、交通安全の面では、自転車や交通マナーの観点から、交通社会の一員として「他の人に迷惑をかけない」という視点を大切にしてください。薬物乱用防止の面では、正しい判断をするための正しい知識を持っていることと、判断に迷う場面に遭遇した場合には、きっぱりと断る「強い心」を発揮するという視点を大切にしてください。

20日、21日の緑高祭に向けて、本館吹き抜けの窓ガラスに、全クラスによる「ステンドグラス作品」の展示が完了しました。この「ステンドグラス」は緑高祭の恒例企画となっており、時間をかけて制作された各クラスの個性輝く作品群は、このまま緑高祭当日まで展示されます。階によって見え方も違います。来場の際は、間近でゆっくりと鑑賞していただきたいと思います。

3週間の実習を行っている3名の教育実習生の研究授業に対して、授業参観した先生方が参加しての研究協議会(第2回目)が行われました。前回同様の進行により、実習生の感想と相互評価の後、各先生方から率直な感想と助言をいただきました。教育実習は、自分の課題を発見する機会でもあると思います。事後の振り返りでも、むしろ上手くいかなかった点を多く述べている3人の姿に、今後の更なる成長を確信しました。

18日は、3週間の実習を行っている3名の研究授業(国語、地歴公民、数学)が行われました。私たちの授業は、事前の準備が全て。3人ともに教科は違いますが、入念な準備によって生徒の実態を踏まえた、目的の明瞭な授業を落ち着いて実践できたようです。

1年生の「探究Ⅰ」において、茨城の魅力研究・発表が各教室で行われました。本校は県内各市町村の75の中学校から生徒が通学しています。この多様な生活環境そのものを教材にして生徒の多様性を育み視野を広げようと、1学年の「探究Ⅰ」は、「地域探究」に特化して調査・研究を行っています。今回は、各生徒が自分の住む市町村の魅力や課題を調査・報告するプレゼンを班単位で行った後に代表による全体プレゼンを行い、県内各市町村への理解を深めました。最後に、「①目的に対して分析・考察する技能」、「②発表の際の論理性と分かりやすさ」の2項目で相互評価できたのもよかったと思います。将来県内外、国内外の様々な場所で活躍するにも、先ずは地元を愛する気持ちは大切です。その意味からも貴重な機会となりました。

3名の教育実習生の研究授業に対して、授業参観した先生方が参加しての研究協議会が行われました。実習生の感想と相互評価の後、各先生方から教科や年齢を越えた率直な感想と助言をいただきました。皆前向きで真面目な学生さんばかりで、真摯にメモを取る姿が印象的でした。授業を受けた生徒の反応も皆よかったようです。

本校では本年度、7名の教育実習生を受け入れました。いずれも本校の卒業生です。内訳は、国語1名、地歴公民1名、数学3名、理科1名、保健体育1名です。このうち12日と13日は、2週間の実習を行っている3名の研究授業(数学、理科)が行われました。いずれも入念な準備の下、落ち着いた授業が展開できました。各自の熱意と実直さも伝わってきました。3人とも教員になったならば、相手の立場に立った指導のできる人間味溢れる教師になるであろうと思われました。

3年生の進路講演会が行われました。講師は河合塾水戸校の大呉和義氏。内容は「2025年度入試情報」と「進路実現に向けてすべきこと」。

6月上旬は、多くの生徒が部活動等の引退を控えた時期ですが、このような時に正確な入試情報を得つつ、進路に向けたしっかりした心構えを持っておくことは大切です。今回の講演会は、細かい入試システムの説明に始まり、基礎学力の大切さ、自己分析のための模試の活用法、再現力のための模試の解き直し、大学選びの注意点等に触れた有意義な時間となりました。

3年生に限らず、引き続き生徒諸君には高校時代の一日一日を大事にしてもらいたいと、改めて思いました。

2年生の課題研究は、4月に自身の研究テーマを決めて以降、既に何回か回を重ねました。3年生との共同研究あり新たなテーマによる研究ありと、その内容は多彩ですが、一年間の見通しを立て班内で役割の分担などを決めたりしながら、効率的に研究を進めています。

3年生は、7月24日の「課題研究発表会」がこれまでの研究の成果を発表する集大成の場ですが、残り時間も少なくなってきました。現在は各班とも、2月の中間発表会や内外の発表の機会を通して明らかになった課題を整理し、着実にまとめの作業に入ってきているところです。

2,3年生ともに、一回一回の時間を最大限に有効に使って、学びを深めつつ、発表のスキルを高めてください。

家庭科の調理実習が、1年生の「家庭基礎」で行われています。日本人の主食である米を、最もシンプルに味わうことのできるおにぎり作りを通して、食材としての「米」の魅力に迫ります。ただ作って食べるだけではなく、具材の塩分濃度についても思考を深めたりしながら、味と栄養について認識を新たにしていました。米の価格高騰のニュースが連日報道されていますが、改めて主食の「米」の美味しさを感じつつ、意義深い学びの時間になったのではないでしょうか。

「表彰式」では、陸上競技部(11種目8名)の茨城県高等学校陸上競技大会結果及び、バレーボール部の関東高等学校バレーボール大会茨城県予選会の結果に対する表彰が行われました。選手の皆さんおめでとうございました。成績は以下のとおりです。

【令和7年度茨城県高等学校陸上競技大会】

400mH第1位、400m第2位 萩原 実咲/400m第1位、200m第6位 宮本 卓都/5000m競歩第1位 坂本 一真/1500m第3位 穐澤 優斗/

800m第5位 穐澤 優斗/5000m競歩第3位 青山 寛奈/5000m競歩第6位 嶋田 基宏/4×400mR第8位 永井・宮本・平井・穐澤/

男子総合第8位33点 緑岡高等学校

【令和7年度第79回関東高等学校バレーボール大会茨城県予選会】

第3位 緑岡高等学校

引き続き行われた壮行会では、表彰を受けた2部の関東大会出場に対して、青木教頭先生と生徒会役員からお祝いと壮行の言葉が贈られ、これに対し代表選手によるお礼と決意の言葉がありました。出場選手等は以下のとおりです。持てる力を存分に発揮してくれることを期待しています。

【陸上競技部 令和7年度関東高等学校陸上競技大会出場】(於:栃木県宇都宮市 カンセキスタジアムとちぎ)

200m・400m 宮本 卓都/5000m競歩 坂本 一真/800m・1500m 穐澤 優斗/400m・400mH 萩原 実咲/5000m競歩 青山 寛奈

【バレーボール部 令和7年度関東高等学校バレーボール大会出場】(於:茨城県ひたちなか市 ひたちなか総合運動公園体育館)

5月22日の放課後、「茨城大学教育学部地域教員枠説明会」が実施されました。昨年度導入されたこの地域枠の説明会には、今年は20名程の生徒が参加しました。説明は、茨城大学の新井英靖先生に行っていただきました。「人が喜ぶ場面に頻繁に立ち会える」など、職業としての教員の魅力から、給与や休暇といった待遇の面に至るまで、細かく教員の魅力を伝えていただきました。事後の質疑応答も活発に行われました。

茨城県立医療大学入試説明会に参加した、本校の町教諭より、希望者を対象とした説明会内容の伝達が行われました。「看護」「作業療法」「理学療法」「放射線」の各学科の概要と令和8年度の入試内容を中心に、ポイントを押さえて簡潔に説明してもらいました。3年生の皆さんが関係する受験の概要は、他のほとんどの大学でも明らかになっていると思いますので、必要な情報は早めに入手しておくといいでしょう。大学を絞り込んでいる途中の人も、必要な情報は進路指導の担当者や担任をとおして、随時入手してください。

5月17日の授業公開時に行われた、「クロスカリキュラム授業」に対する教員の反省会が行われました。各授業担当者と参加者によって有意義な協議が行われ、成果と課題を共有する機会となりました。

今回実施されたクロスカリキュラムによる授業実践は、「数学Ⅱ×論理・表現Ⅱ」と「化学基礎×公共」の2本。テーマは「アンモニアの合成とフリッツ・ハーバーの生涯~天才科学者の苦悩~」と「英語で学ぶ微分積分の活用例~国際的な入試にも目を向けてみよう~」でした。生徒が今後活躍してゆく社会は、理数の壁を越え様々な知識を総合する能力や、正解のない(正解が一つではない)問いに向き合って自分の考えを述べる能力などが求められるようになります。今回の授業実践が生徒諸君にとって、その様な力の必要性に気付くきっかけとなれば幸いです。

5月には、多くの運動部で総体の地区予選・県予選が行われますので、各部とも一層練習に熱が入ります。新1年生を加え部員数も最も多くなる時期ですので、部をまとめる3年生は大変ですが、この経験を通して身に付く、配慮の気持ちであったり、言葉かけの仕方であったり、集団のまとめ方であったりといった能力は、生徒の皆さんが将来社会生活を送る上でも、必ず大きな助けとなると思います。何と言っても、視野も広がりますので、体力が付くこと、かけがえのない仲間を得られることとともに、部活動に打ち込む良さだと思っています。本年度はここまでの部活動の加入者は、掛け持ち入部を含め、延べ847名で、昨年を更に上回る加入状況です。様々な活躍の場を得て、一人一人が更に磨かれてゆくことでしょう。ただし時間の使い方、タイムマネジメントまで含めてしっかりと自己管理を行ってほしいと思いました。

公開授業に引き続き、総会と学級・懇談が実施されました。本年度は、「教育環境の改善」のための案件が加わったことで、令和元年以来の対面での総会実施となりましたが、430名の方が参加してくれました。具体的には、本校特別棟の未整備の教室に、PTA,後援会、同窓会のご協力によりエアコンを設置しようというものです。皆様のご理解とご協力のお蔭で、無事、設置に向けて動くことの承認を得ることが出来ました。皆様に厚く御礼申し上げます。

その後の懇談会も多くのご参加を得て、貴重な情報交換の時間となったようです。

本年度第1回目の公開授業が行われ、多くの保護者の方々に参観していただきました。本年度は生徒の「主体性の喚起」に重点を置いた授業実践を目指していますが、各クラスとも、様々な工夫を凝らした授業が展開されていました。昨年度も実施したクロスカリキュラムによる授業実践は、「数学Ⅱ×論理・表現Ⅱ」と「化学基礎×公共」の2本を実施しました。テーマはそれぞれ、「アンモニアの合成とフリッツ・ハーバーの生涯~天才科学者の苦悩~」と「英語で学ぶ微分積分の活用例~国際的な入試にも目を向けてみよう~」でした。「数学Ⅱ×論理・表現Ⅱ」では、「微分積分」の歴史と生活の中の活用例を英語で学ぶことで、「微分積分」を広い視点から身近に感じることが出来ました。アメリカの共通テストに当たる、「SAT」を実際に解くことで、視野も広がったと思います。「化学基礎×公共」では、生活の中のアンモニアの利用法から、偉大な科学者の栄光と苦悩に視点を移し、科学技術と倫理観の問題に発展させました。現在本校の探究活動の中でも学ぶ「研究倫理」を考える上でも貴重な経験ができました。「ハーバーは幸せだったのだろうか」という、「答えは出ない問い」にも深く切り込めました。今後とも、このような学びを積極的に展開していきたいと思います。

令和7年度生徒総会が実施されました。総会は事前の入念な準備のお蔭で、本年度の各部の予算や行事について事前の計画通り了承されたようです。また今回は、テーマを事前に募集しての「生徒討論会」という初めての試みも行われ、「学校の暑さ対策」について意見が交わされました。生徒会役員の皆さん、大変お疲れ様でした。今回の成果と課題をよく検証し、さらに本校生徒会活動を充実させてください。

軽音楽部による昼休みコンサートが、本館吹き抜けのホールで行われました。各バンドの持ち時間が決まっているため、その中で自己表現をするのは大変だったと思いますが、迫力あるステージを披露してくれました。自分たちで作詞作曲を手がけるなどした作品もあったようで、このような創作活動への意欲は大切にしてもらいたいと思います。「緑高祭」ではさらに充実したステージを見せてくれることでしょう。

毎年8月に神戸市で行われる、「スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」に出場するチーム(選手)を決めるための、校内選考会が行われました。選考に臨んだのは3年生の研究班3チーム(含個人研究)で、タイトルはそれぞれ、「対流を利用した発電方法の研究」、「右か左か~交替性転向反応からみるプラナリアの記憶~」、「校内連絡アプリ『Campus Link Pro』の開発」。各研究ごとに8分の発表を行い、その後質疑応答。審査には理数部の先生方とともに、今年研究に協力してくれる、大学院生のチューターさん5人にも加わっていただきました。校内の選考会は初めての試みでしたが、研究の課題等に関して細かい助言が得られることと、生徒同士がお互いの研究内容への理解を深められるなどの利点があり、意義ある取組だと感じました。出場者は全国の舞台で大いに成果をアピールするため、課題を少しでも改善していってほしいと思います。

1年生対象の「学科選択説明会」が実施されました。本校は1年生では全員が「普通・理数科」として、同一のカリキュラムによる授業を受けます。そして2年生に進級するときに、各自の希望に応じて「普通科文系」「普通科理系」「理数科」に分かれます。決定は1年次の秋以降ですが、次年度をイメージして、考えを深めながら学びを進めていくことは、学習の系統性の観点からも大切です。

この日は先ず、深谷教務主任より、選択の際のポイントや注意点、授業時数の内訳、探究活動の中身の違い、文理ごとの進路の違いなどの説明が行われました。後半は神生理数部主任より、本校の特徴的取組であるSSH事業を中心に、その魅力や特徴を伝えてもらいました。

メモを取りながら聞く1年生の表情が印象的でした。

「管理委員会」は、「生徒会選挙、HR役員選挙の執行」「生徒会会則等の規約の研究」を主な役目とする、生徒会の委員会です。各クラスから選出された委員によって構成されますが、今回は、選挙の正確でスムーズな運営方法について協議を行ったようです。前回選挙の反省に基づくと思われますが、選挙の厳正な執行ということを再確認するいい機会になりました。生徒のこのような自発的な自治活動を頼もしく思います。

GW中の5月3日に行われた、「水戸まちなかフェスティバル2025」に、本校の美術部と生物部が参加しました。研究結果の披露や、制作物の販売などを通して、多くの来場者の方と交流することができました。参加した生徒にとっては外部の方と接するいい機会でしたが、高校生の存在感と社会への影響の大きさを再確認できたのではないでしょうか。今後も若者の持つ力を、社会参加やボランティア等を通して、積極的に外部に示してほしいと思いました。シティズンシップ教育というと難しく聞こえますが、このように出来ること、身近なところから始めればいいと思います。

本年度の体力テストと身体測定が実施されました。昨年度の本校の体力テスト結果は平均値で県内一でした。心身の健康は、幸せな社会生活を長く送っていく上で欠かせません。学問を通して心を、運動を通して体を鍛え、本校の伝統精神である「文武不岐」を実践していってほしいと思います。

吹奏楽部第17回定期演奏会が、ひたちなか文化会館の大ホールで行われました。

主催者挨拶の中でも申し上げたのですが、人としての「総合力」を高めておくことは、生徒達が長い人生を渡っていく上ではとても重要なことと思います。そのために日々の学習に加え、文化・芸術を通じて感性を磨く、そして仲間と一つのものを造り上げる経験ができることは、とても有意義なことと思います。「緑吹」の「第17回定期演奏会」は、そのためのかけがえのない機会となりました。それに加え、多くの来場者の皆様に自分たちの成果を聴いていただけたことは、部員達にとって、大変しあわせなことであると思いました。

全3部構成の2時間のステージは、楽しく感動に満ちたものとなりました。

1年生対象の、メディア教育講演会が実施されました。講師は、茨城県メディア教育指導員の矢萩克城氏。演題は、「ネットコミュニケーションの落とし穴-あなたの命と未来を守るために-」でした。現在、社会で起こっているトラブルの多くに、SNSが絡んでいます。今回は高校に入学したばかりの1年生が対象でしたが、相手への配慮を忘れず、SNSは正しく有効に使ってほしいと思います。また、SNSは人とのつながりをサポートするサービスであることを理解し、これを介さない直接的な日々の感動を大切にする心を育んでほしいと思います。

生徒会による朝の挨拶運動が行われています。「挨拶」は他者とのコミュニケーションの基本です。しなければいけないものではありませんが、されていやな気持ちのする人は居ません。今年は始業式の私の挨拶でも、生徒指導部の話の中でも、校内で自然に挨拶が交わせる雰囲気を皆で作っていこうということを述べました。入学式場や正門前を彩ったJRC部による「チューリップ」もそうですが、「必ずしも必要のないもの」の持つ力が、スピードや効率重視の時代の中で、再評価されるべきであると思います。緊張の面持ちで校門を入る一年生の表情も、和んだことと思います。

緑高祭執行部による、全1年生対象の「緑高祭オリエンテーション」が行われました。新入生は学校に慣れる頃に早くも企画の決定等を行わねばならず、少しでも企画を練る時間を確保できるようにという配慮で、今年は昨年度よりも一週間早い実施となりました。企画を練る段階で、クラスや学年の団結が増していくのが、本校のよさです。本年度の「緑高祭」は、6月20日(金)に校内発表、21日(土)は一般公開です。

新入生の歓迎と部活動紹介を兼ねた、吹奏楽部による昼休みコンサートが、本館吹き抜けのホールで行われました。「マツケンサンバ」等、ユニークな選曲で、ギャラリーも一体となって手拍子で盛り上げるなど、楽しい一時でした。今月29日に行われる、「緑岡高校第17回定期演奏会」に向けて、音も出てきたようです。

生徒会主催の「対面式・新入生歓迎会・部活動紹介」が実施されました。小山悠人生徒会長による生徒会会則が読み上げと歓迎の言葉によって開式となり、1年生も正式に生徒会メンバーとなりました。「自分たちの手でよりよい学校を作っていく」という決意を、新入生も加えた生徒会全体から感じることができました。その後、各部が工夫を凝らした活動紹介を行い、新入生代表のお礼の言葉で、閉会となりました。新入生代表のしっかりとした挨拶に、頼もしさを感じました。本校の部活動加入率は9割を超えますが、全員が何らかの活動の場を得て、活発で充実した高校生活を送ることを望みます。

新入生に一日でも早く学校に慣れてもらうために、この日の午後に、オリエンテーションが実施されました。既に各担任の先導で校舎内の案内等は済んでいたので、この時間は、学年主任、教務主任、生徒指導部、学習進路部から、学校生活の留意点について話をしてもらいました。

「令和7年度入学式」が行われました。新入生を待っていたかのような満開の桜の中、新1年生280名が、晴れやかに「緑高生」としてのスタートを切りました。

新入生には、「主体的に高校生活を送ることの大切さ」という視点で、①「自ら学び自ら考えよう」、②「多様なものの見方や考え方を尊重しよう」、③「自他のしあわせについて考えられる人間になってほしい」ということをお話ししました。

健康第一で、280通りの道を歩んでいってほしいと思います。

4月7日に「令和7年度新任式・始業式」が行われました。「新任式」では、本年度本校に来られた9名の方々を紹介しました。一日も早く本校に慣れていただいて、「チーム緑高」の一員として目標達成のために尽力していただきたいと思います。

「始業式」では、昨年度の生徒諸君の様子から、「したたかさ」、「しなやかさ」が発揮された場面を3点例に引いて話をしました。本年度も生徒諸君のもっている、真面目さや優しさや素直さがより有効に発揮されるように、「したたかであれ」「しなやかであれ」ということは言い続けたいと思います。そのためにも、授業を始め様々な学校行事に「主体的」に関わってほしいということ、学校生活をより明るく活気のあるものにするためにも、お互いに気軽に「挨拶」ができる環境を作っていきましょうという話もしました。新3年生、新2年生それぞれの表情に頼もしさを感じた時間でした。

4月4日に「令和7年度離任式」が行われ、本校を去られた12名の先生方の内、5名の方が参加してくださいました。各先生方の、新天地でのご活躍を祈念いたします。