平成27年度の大学模擬授業を行いました。

日程 平成27年10月15日(木)(5・6限目)

目的 (1)2年次からの選択科目を見据え,進学分野を真剣に考え始める契機とする。

(2)学部・学科での研究内容を知り,大学選びの一助とする。

(3)生徒が大学模擬授業の運営を自ら行うことを通してリーダーの資質を高める。

講座

| 氏名 | 勤務先 | 内容 | |||||||

| 山際 伸一 准教授 | 筑波大学 情報学群 情報科学類 | アスリートを情報通信技術で強くする | |||||||

| 岡田 幸彦 准教授 | 筑波大学 理工学群 社会工学類 | 社会で実験??:社会工学の1つのかたち | |||||||

| 阿内 春生 准教授 | 福島大学 人間発達文化学類 | 教員を目指す人のための「教育行政学」入門 | |||||||

| 増本 正太郎 准教授 | 茨城県立医療大学 理学療法学科 | 直立二足歩行の起源と理学療法 | |||||||

| 青山 真人 准教授 | 宇都宮大学 農学部 | 動物のからだなんでもサイエンス | |||||||

| 吉田 宏之 准教授 | 常磐短期大学 | 心理学って何だろう | |||||||

| 小川 哲哉 教授 | 茨城大学 教育学部 | 学校教育を考えてみよう-子どものイメージの変遷- | |||||||

| 大嶋 孝之 教授 | 群馬大学 理工学部 環境創生理工学科 | 水の話-バイオ・環境の観点から- | |||||||

| 岩井 淳 准教授 | 群馬大学 社会情報学部 | 可能性の社会情報学 | |||||||

| 柳澤 哲哉 教授 | 埼玉大学 経済学部 | 市場ってなんだろう | |||||||

| 馬場 広子 教授 | 東京薬科大学 | 脳の病気と闘う | |||||||

|

|

|

山際 伸一 准教授

|

岡田 幸彦 准教授

|

|

|

|

阿内 春生 准教授

|

増本 正太郎 准教授

|

|

|

|

青山 真人 准教授

|

吉田 宏之 准教授

|

|

|

|

小川 哲哉 教授

|

大嶋 孝之 教授

|

|

|

|

岩井 淳 准教授

|

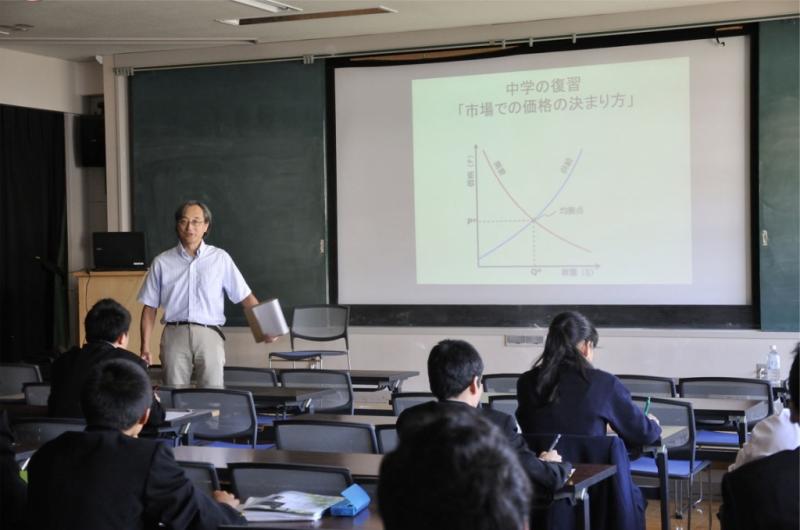

柳澤 哲哉 教授

|

|

|

|

馬場 広子 教授

|

|

大学模擬授業感想

◎動物のからだなんでもサイエンス

農学部はただ単に農業のことをやっているのではないと初めて知った。カラスが観察学習ができたり,人の顔を見分けることが出来ると知ってとても驚いて賢い生物なのだと思った。また,ヤギを輸送するときにストレスがかかり乗り物酔いをしている可能性があると聞いてとても興味を持った。さらに,一般的に売られているカラス除けグッズは基本的には全く効かないことに驚いた。逆にそれはなぜなのか疑問に思った。いろいろな面で今回の模擬授業は良いものとなった。

◎学校教育を考えてみよう-子どものイメージの変遷-

中世の子ども観のお話を聞いて,体罰が許されていたということを聞き、現代と中世では子どもへの考え方が変わり、子どもも一人の人間として人権を持つようになったのだと思った。こうして子ども観が時代が変わるごとに変わっていくというのが非常におもしろく,もっとお話を聞きたいと思った。僕はこの授業の前までは教育学部とは教員を養成するだけだと思っていたが,こうした子どもの研究というものも教育に繋がっているし,学ぶととても面白そうだと思った。

◎水の話-バイオ・環境の観点から-

人間は水の塊であるから,微生物の巣であることに驚きました。微生物には感染する病原性微生物があるが,ごくしょうすうであることが分かりました。また,茨城県の特産品である納豆やその他チーズや豆腐など発酵食品にも微生物が使われていることがあり,びっくりしました。微生物を汚いと思わずにどんどん活用していくことが大事だなと思いました。

◎可能性の社会情報学

この授業を受ける前までは,「社会情報学」と聞いても,何のことだかさっぱり分からなかったが,岩井先生の話を聞いて,とても興味がわいた。特に,一人の人間が行動するのに,複雑な心理が働くのに,それが複数人になるとますます絡み合っていくことに興味を持った。また,多数決も矛盾を持つ場合があると聞いて,とても驚いた。理系の知恵,文系の知恵,どちらも必要な学問だと思い、とても驚いた。

◎脳の病気と闘う

脳と聞くと,さまざまな部分や役割に分けられ,人間の最もデリケートな器官というイメージがあって,今回の話を聞いて,そのイメージは正しかったということを知りました。前頭葉は人の人格などを司っていると聞いて,感情や性格,感覚などすべてが脳が考えたり読み取ったりした情報で,個々の違いは脳の違いなのかなぁと感じて,なんだかおもしろかったです。なにより興味をひかれたのが,頭は使えば使うほど良くなっていくというものでした。シナプスという物質が増えることで頭が良くなるそうですが,とてもややこしそうな脳が,案外単純なことをすることだけで,発達してしまうのだと知っておもしろかったです。

行事のページへ戻る